- 来源:原創

- 作者:Admin

- 时间:2024-05-25 09:51:14

- 流量:229

- 点赞:0

克绍家风——第二代孔鲤到第十代孔忠

第二代:孔鲤

孔鲤是孔子之子,司马迁《史记·孔子世家》载:“孔子生鲤,字伯鱼。伯鱼年五十,先孔子死。伯鱼生伋,字子思,年六十二。尝困于宋。子思作《中庸》。”《孔子家语·本姓解》也说:“鱼之生也,鲁昭公以鲤鱼赐孔子,荣君之贶,故因以名曰鲤,而字伯鱼。鱼年五十,先孔子卒。”《论语·季氏》载:

陈亢问于伯鱼曰:“子亦有异闻乎?”对曰:“未也。尝独立,鲤趋而过庭。曰:‘学诗乎?’对曰:‘未也’。‘不学诗,无以言。’鲤退而学诗。他日又独立,鲤趋而过庭。曰:‘学礼乎?’对曰:‘未也’。‘不学礼,无以立。’鲤退而学礼。闻斯二者。”陈亢退而喜曰:“问一得三。闻诗,闻礼,又闻君子之远其子也。”

孔子曾经教育儿子孔鲤“不学诗,无以言”“不学礼,无以立”。陈亢为孔子门人,曾问伯鱼之学于夫子:您在老师那里,能得到独特的传授吗?孔鲤答:没有。他告诉陈亢,有一次父亲独自站在院子里,我从那里经过,父亲问:学《诗》了吗?我说:没有。父亲说:不学《诗》,就不知道怎么与人交流。于是我回来学《诗》。后来又在院子里遇到父亲,父亲问:学《礼》了吗?我说:没有。父亲说:不学《礼》,就不懂得怎么立身。于是我回来学《礼》。父亲对我的教导就这些。陈亢回去后,很高兴地对人讲:我想问一件事,却有了三个收获,听到了关于诗的理论,礼的理论,也知道了君子不偏爱自己儿子。

此即史上著名的“过庭”之说,世人也由此得知孔子并不因父子之亲而特别眷顾于伯鱼。

《论语·阳货》又载:“子谓伯鱼曰:‘女为《周南》《召南》矣乎?人而不为《周南》《召南》,其犹正墙面而立也与?’”孔子教子重乎《诗》《礼》,是以孔氏“诗礼传家”之源。《孔子家语》又载孔子之教伯鱼:“鲤乎,吾闻可以与人终日不倦者,其唯学焉?其容体不足观也,其勇力不足惮也,其先祖不足称也,其族姓不足道也,终而有大名,以显闻四方,流声后裔者,岂非学之效也?故君子不可以不学,其容不可以不饬。不饬无类,无类失亲,失亲不忠,不忠失礼,失礼不立。夫远而有光者,饬也;近而愈明者,学也。譬之污池,水潦注焉,雚苇生焉,虽或以观之,孰知其源乎?”[1]意思是说,让一个人一整天投入其中都不知疲倦的,只有学习。一个人,如果容貌不出众,勇力不足以让人害怕,祖先不值得夸耀,门第不能仰仗,但最终能够名声显赫,远近闻名,为后世所敬仰,都是勤奋学习的结果。所以君子不可以忽略学习,就如君子不可以不端正容貌,否则就形象不佳,让家人疏远,进而影响社会声誉。社会声誉破坏就是违背礼,违背礼就无法立身。表面形象整齐,是重视容貌的结果;从内心明白事理,是学习的结果。

孔鲤为人恭顺,从孔子所学,但历史上有关孔鲤的文献记述较少,详情不可考,金代孔元措《孔氏祖庭广记》中有孔鲤“学通儒术,鲁哀公以币召之,称疾不行”的简短记载,但可知孔子虽曾位摄鲁相,却并未给孔鲤谋取私利,所以孔鲤也布衣终生。孔鲤卒后,孔子虽然极其悲痛,但仍依礼葬子,《论语·先进》载孔子之言说:“才不才,亦各言其子也。鲤也死,有棺而无椁。”孔鲤身后葬于孔子墓之东,子一,孔伋。

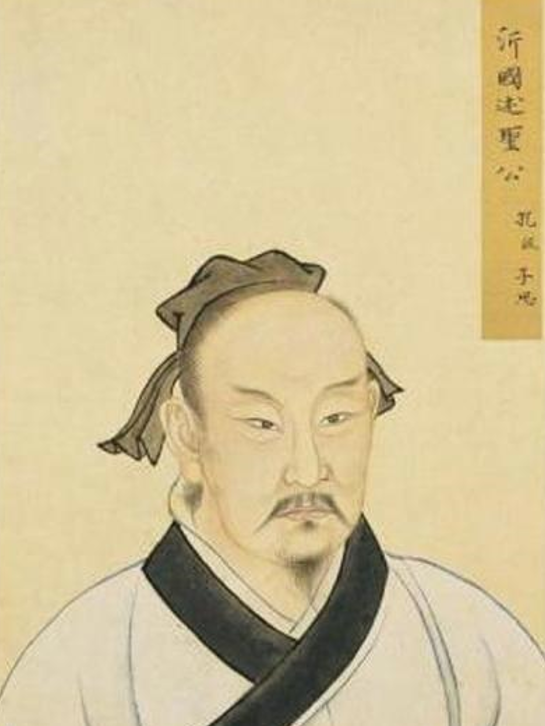

故宫南薰殿所藏历代圣贤画像中的孔鲤像

孔鲤之妻在孔鲤卒后适于卫国,后卒于卫,所以《礼记·檀弓下》有“子思之母死于卫”之文。孔鲤被后世尊为孔氏二世祖,宋徽宗崇宁元年(1102)春二月,以“孔子之道,万世所尊,鲤实嗣之,亲闻诗礼,鲁堂从祀。厥由旧祠,疏以爵封,以示褒崇”,追赠“泗水侯”,奉祀于寝殿东侧;宋度宗咸淳三年(1267)春正月,又以“泗水侯孔鲤以先圣为之父,以子思为之子,而闻《诗》闻《礼》,《周南》《召南》之学,其在《鲁论》著名如此”,改祀孔鲤于孔庙大成殿西庑,列孔忠之次;明世宗嘉靖八年(1529)改祀孔鲤于启圣祠,配享祖父叔梁纥;清世宗雍正二年(1724)改祀孔鲤于崇圣祠,位在四配之列。

第三代:子思子孔伋

孔伋,字子思。孔伋的父亲孔鲤先孔子而死,父亡母去,留下年幼的子思由祖父孔子抚育。在祖父的教育和熏陶下子思极其颖悟,且勤学好思,《阙里文献考·世系》记载说在子思年幼之时,有一天孔子闲居,曾喟然长叹。子思上前再拜问道:“您是否担心我以后不修德敬业有辱祖上的名声?还是担心尧舜的圣王之道不能相传?”孔子说,你小小年纪怎能知道我考虑的东西?子思答道,我常听您说过一个道理,做父亲的辛辛苦苦劈了柴,儿子却不知道把劈好的柴背回家,这就是不肖之子。我经常仔细反复思考其中的意思,就是担心自己有所懈怠而辜负了您老人家。“先圣欣然而笑曰:‘然乎,吾无忧矣。世不废业,其克昌乎!’”关于子思之早慧,由此可见一斑。

孔子去世后,子思子师从孔子门人曾子学习并发扬光大之,而深得儒学真传,“道统之传,独受其宗”。曾子着力发展了儒家的“内圣”之道,以此作为儒学“外王”的基础,子思则步曾子“修己内圣”观点之后,进一步发展了孔子“修己安民”的思想,而后来继承与发展了孔子学说的“亚圣”孟子则又是子思的门人。所以,子思子在儒学传继中实际是起着承前启后的作用,被后世誉为“述圣”。子思子和孟子之学,更被后世誉为儒学的“思孟学派”,被视为儒学主干。从这一点上来说,子思子孔伋对儒学的发展做出了卓越的贡献,是先秦早期儒学的一个关键人物,在早期儒学发展史中也处于一个枢纽的地位。

根据记载,子思在十六岁时到了宋国,曾与宋大夫乐朔言学,因言语冒犯,乐朔不悦,怂恿其徒围困子思,宋君获悉后亲往救援,子思才得脱险。后来子思遂仿周文王困羑里作《周易》、孔子陈蔡被围作《春秋》,而撰《中庸》四十九篇。子思子为孟子之师,故《孟子》所记尤多,后世所记,也应以之为准。《孟子·离娄下》记载到:

曾子居武城,有越寇,或曰:“寇至,盍去诸?”曰:“无寓人于我室,毁伤其薪木。”寇退,则曰:“修我墙屋,我将反。”寇退,曾子反,左右曰:“待先生,如此其忠且敬也。寇至则先去以为民望,寇退则反,殆于不可。”沈犹行曰:“是非汝所知也。昔沈犹有负刍之祸,从先生者七十人,未有与焉。”子思居于卫,有齐寇,或曰:“齐寇至,盍去诸?”子思曰:“如汲去,君谁与守?”孟子曰:“曾子子思同道。曾子师也,父兄也;子思臣也,微也。曾子子思,易地则皆然。”

孟子评价子思说,曾子、子思子所遵循的是同一道德原则,虽然曾子为师、子思为徒,但纵然其彼此交换位置也会如此。通过《孟子》所记可知,子思子孔伋在处理事情上,是有着极其鲜明道德准则的。

《孟子·公孙丑下》又载:“昔者鲁缪公无人乎子思之侧,则不能安子思; 泄柳、申详无人乎缪公之侧,则不能安其身。”朱子《孟子集注》云:“缪公尊礼子思,常使人候伺道达诚意于其侧,乃能安而留之也。”鲁缪公尊礼于子思,其目的正是礼遇贤士,但其却又迟不见用。故《孟子·万章下》又载:“缪公之于子思也,亟问,亟馈鼎肉。子思不悦。于卒也,摽使者出诸大门之外,北面稽首再拜而不受,曰:‘今而后知君之犬马畜伋。’盖自是台无馈也。悦贤不能举,又不能养也,可谓悦贤乎?”鲁缪(穆)公所谓的礼贤下士仅仅表现于屡次问候、频繁赠送上的层面上,子思对于这种虚假的所谓礼遇极其不悦,乃至最后一次把缪公的使者赶出了大门:喜欢贤人又不能用,这怎么能是真正的礼遇贤士呢?子思为行道而不苟安于缪公之优礼,可谓是为真贤者。《万章下》又云:

缪公亟见于子思曰:“古千乘之国以友士,何如?”子思不悦,曰:“古之人有言曰,事之云乎?岂曰友之云乎?”子思之不悦也,岂不曰:“以位,则子君也;我,臣也,何敢与君友也?以德,则子事我者也,奚可以与我友?”千乘之君,求与之友而不可得也,而况可召与?

鲁缪公曾数次造访子思,一次缪公对子思说:“在古代,拥有千乘兵车的国君和士人交朋友应该是怎么样呢?”子思不高兴地回答到:“古人以士为师,怎么能同士人交朋友呢?”子思不高兴的意思是说,若论地位,缪公你是君主,我是臣子,我怎么能够敢和国君交朋友呢?若论学论德,缪公你是需要向我学习的人,又怎么和我交朋友呢?拥有千乘兵车的国君要求和士人交友都做不到,更何况是召唤呢?在当时,仰慕子思的其实并非鲁缪公一人,《万章下》记载费惠公即说“吾于子思,则师之矣”,费惠公就公开明言,应尊子思为师。后来孟子正是得到了子思的心传,故而对子思极为推崇。《公孙丑下》又记载孟子离开齐国的时候,对挽留他的行者说:“昔者鲁缪公无人乎子思之侧,则不能安子思;泄柳、申详无人乎缪公之侧,则不能安其身。子为长者虑,而不及子思。”《阙里文献考》记载鲁缪公曾欲拜子思为国相,子思见时臣皆世袭,“淫宠相倾,不以德训”,遂对曰:“若为相而不得行吾道,相之耻也。”于是推辞不受,并且告戒缪公说:“君若饥渴待贤纳用其谋,虽蔬食水饮伋亦愿在下风,今徒以高官厚禄钩饵君子,无信用之意……臣不佞,又不任为君操竿下钓,以伤守节之士也。”

子思一生以弘扬孔子学说为志,游学于鲁、宋、卫之间。秉持家法、恪遵祖宪,一生正直耿介,宣扬礼乐教化,虽处贫而不易其志。《礼记·檀弓下》云:

子思之母死于卫,赴于子思,子思哭于庙。门人至曰:“庶氏之母死,何为哭于孔氏之庙乎?”子思曰:“吾过矣,吾过矣。”遂哭于他室。

子思居卫不得其用,在此期间生活很是窘迫,《孔氏祖庭广记》记载说当时子思常穿一件没有罩衣的袍子,还经常吃不上饭,“缊袍无表,二旬九食”,卫国之臣田子听闻后便送给他一件狐狸皮的袍子,但又担心子思不接受,于是就假装去拜访子思,临别时故意装成遗忘了似的把袍子留下。但子思发现后立马明白了其用意,马上归还了袍子,并说:“您像丢弃袍子于沟壑一样,我现在也虽处于贫穷窘迫的状态,但我的身体绝不能随便抛弃于沟壑啊。”但纵然如此,子思当看到卫政“君不君、臣不臣”之时,依然正告卫国国君说“君之国事将日非矣”。子思晚年返回鲁国,“教授其徒数百人,而道卒传于孟子。孟子之受业也,子思尝语之曰:‘自大而不修其所以大,不大矣;自异而不修其所以异,不异矣。故君子高其行,则人莫能偕也;远其志,则人莫能及也。礼接于人,人不敢慢;辞交于人,人不敢侮。其唯高远乎?’”

以上资料无不说明子思子孔伋学识渊博,品行高洁,在各诸侯国中声望很高。

关于子思子的生平,《孔丛子》所载颇详,后世孔氏志书也多以此为则。而关于子思的师承关系,传统主流观点认为子思受业于孔子弟子曾子,子思再传孟子,《荀子第六·非十二子》也有“子思唱之,孟轲和之”之文。《汉书·艺文志》说:“儒家者流,盖出于司徒之官。助人君,顺阴阳,明教化者也。游文于六经之中,留意于仁义之际。袓述尧舜,宪章文武,宗师仲尼,以重其言,于道最为高。”《淮南子·要略》又说“孔子修成康之道,述周公之训,以教七十子,使服其衣冠,修其典籍,故儒者之学生焉。”先秦时期的原始儒学“祖述尧舜,宪章文武”,秉持先王之道,关注道德、社会和政治,以六经为依托,旨在进行社会教化,以期社会稳定、政治有道。《史记·儒林列传》又载:“自孔子卒后,七十子之徒散游诸侯,大者为师傅卿相,小者友教士大夫,或隐而不见。”但孔子去世后,孔门弟子各依其所长,渐次分成了不同的学派,乃至韩非在其《显学篇》中说儒分为八:“自孔子之死也,有子张之儒,有子思之儒,有颜氏之儒,有孟氏之儒,有漆雕氏之儒,有仲良氏之儒,有孙氏之儒,有乐正氏之儒。”由于“子思之儒”和“孟氏之儒”的一致性,所以后世遂以“思孟学派”名之,思孟学派也更被后世尊为儒门正传。子思子继承了孔子的家传心法,作《中庸》四十九篇,建立了以中庸为核心的学说,更被后世视为儒门心性学说之源。《汉书·艺文志》说“《子思》二十三篇”,子思子的著作有二十三篇,曾被编辑成《子思子》一书。宋人晁公武《郡斋读书志》载《子思子》七卷,《四库全书总目》编录九篇:内篇中《天命》第一,《鸢鱼》第二,《诚明》第三;外篇中《无忧》第四,《胡母豹》第五,《丧服》第六,《鲁缪公》第七,《任贤》第八,《过齐》第九。不过《子思子》一书早就亡佚,所以此书所遗留的篇章是现今研究子思最集中的资料。

子思子二十三篇久佚,《中庸》为《小戴礼记》所收,流传于世。《史记·孔子世家》说:“子思子作《中庸》”,司马迁的这个说法虽然曾被前人质疑,但1993年湖北荆门出土的郭店楚简却证实了司马迁记载的可靠性。同时,《隋书·经籍志》还记载说《小戴礼》中《表记》《坊记》《缁衣》也是子思子所作。关于《中庸》,汉代郑玄注云:“中庸者,以其记中和之为用也;庸,用也。孔子之孙子思作之,以昭明圣祖之德也。”郑玄和孔颖达也均证实了《中庸》即子思所作,宋代程子更认为,不偏之谓中,不易之谓庸。中者,天下之正道;庸者,天下之定理。此篇乃孔门传授心法,子思恐其久远而差也,故笔之于书,以授孟子。由于《中庸》的影响在后世愈来愈大,至宋代朱子,遂将其从《小戴礼》中抽出,与《大学》《论语》《孟子》合为“四子书”,是为宋代以后王朝开科取士所必须。

“中庸”,作为儒学最高的道德准则和心法,自古就被受到特别重视。其“五达道、三达德、九经”之说,主要言及慎独自修、忠恕宽容、至诚尽性等儒门修养之法。子思继承孔子思想并发挥之,将中庸作为孔学之核心,以“中”“和”为最根本法则,又将“诚”作为宇宙之本体,遂将天、人、物合而为一。《中庸》讲述“天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教”,道乃“不可须臾离”;而关于诚与明的关系,“自诚明谓之性,自明诚谓之教,诚则明矣,明则诚矣”。中庸之道论述“天人合一”观:人的喜怒哀乐皆是自然属性,为了追求与天道、天性合一的至诚、至善、至仁、至真的人性,因而需要对情感加以约束和限制,故曰:“喜怒哀乐之未发谓之中,发而皆中节谓之和”,只有“致中和”才能“天地位焉,万物育焉。”

《中庸》一篇,首揭天与性的关系,成为理学一个极为重要的概念。性由天命给物,也就是赋予物,这体现的是原始理学的本体论。而人与物的道则是率性,也就是依照天的规则,这体现的是理学的方法论。《中庸》的观点,补充了《论语》中性理方面的阙失。孔子罕言性理之学,可知的孔子论性理言论仅见于《易传》。《易传》对天的功能阐发极多,尤以天生成化育为重中之重。理学的源头,一为《易经》、二为《中庸》,而由于文王卦辞主要说卦义,周公爻辞多自道德政治之类言。因此孔子易传的广大与高明,就成为了理学本体论的来由。后人可以看到,《中庸》多讲人与物,而《易传》则以“天”为主要内容。两书一贯的宗旨就是天与人物执行共同的规则,于是“理”这一伟大的概念遂应运而生。西方哲学冀图以绝对的框架来描述自然的主宰,而中国理学则以一概念而统摄之,通过即一物来穷尽可能的“理”,由“用”达到“体”。此即《中庸》在理学体系中的重要性。

通过子思子的著作可以看出,他在孔子、曾子之后深入探讨了人性,认为最初的人性是仁爱,而忠、义、礼、智、信等品质都是由“仁”生发而来。通过子思子的这个观点,可以发现这其实已与孟子的“性善论”非常接近。同时,子思子继承了孔子的中庸观,创立了“至诚”“慎独”的哲学思想,这都成为后世儒学的重要理论体系。

故宫南薰殿所藏历代圣贤画像中的子思子像

《史记·孔子世家》说子思“年六十二”,对于《史记》的这个记载,前人多有质疑,孔子第六十九代孙孔继汾《阙里文献考·世系》也辩正说:“《史记》称子思年六十二岁,今考先圣卒于鲁哀公十六年,又六十九年而穆公始立,子思生于先圣未卒之先而受敬礼于穆公即位之后,核之年岁殊不相合,或以六十二为八十二之误。”孔继汾的这个观点极有见地,近代儒学大师钱宾四先生在其《先秦诸子系年》一书中专列《子思生年考》,对相关史料条分缕析,辩正旧说,其观点正与孔继汾相契。钱穆认为子思子当生于鲁哀公十二年(前483),其卒则不晚于鲁穆公十四年(前402),享年八十二岁。

宋徽宗崇宁元年(1102),以子思“圣人之后,孟氏之师,作为《中庸》,万世尊仰”,赠“沂水侯”。度宗咸淳三年(1267)春正月,以颜渊、曾参、孔伋、孟轲配享,“诏封曾参郕国公,孔伋沂国公,配享先圣”,由是,孔庭四配底定。元文宗至顺元年(1330),“齐国公叔梁纥加封启圣王,鲁国太夫人颜氏启圣王夫人。颜子兖国复圣公,曾子郕国宗圣公,子思子沂国述圣公,孟子邹国亚圣公。”明世宗嘉靖九年(1520)厘正祀典,改称子思子曰述圣。

子思子除配享孔庭之外,后世还在山东邹县南关建有中庸书院(亦名子思祠、述圣祠),以衍圣公次子、世袭翰林院五经博士奉其祀事。

子思子年六十二而卒,葬于孔子墓之南。子一,孔白。

第四代:孔白

《史记·孔子世家》载:“子思生白,字子上,年四十七。”孔白为子思之子、孔子曾孙,学识广博并善于兵法,所以《阙里文献考》也记其“杂所习”,即言孔白才学多能。

孔白曾请学于其父子思,子思说:“先人有训焉,学必由圣,所以致其材也;厉必有砥,所以致其刃也。故夫子之教,必始于《诗》《书》而终于《礼》《乐》,杂说不与焉,又何请?”又谓之曰:“白乎,吾尝深有思而莫之得也,于学则寤焉;吾尝企有望而莫之见也,登高则睹焉。是故虽有本性而加之以学,则无惑矣。”又曰:“有可以为公侯之尊,而富贵人众不与焉者,惟志乎?成其志者,惟无欲乎?夫锦绣纷华,所服不过温体;三牲太牢,所食不过充腹。知以身取节者,则知足矣。苟知足,则不累其志矣。”[3]孔白好学,子思善诱,由此可见。

孔白曾居卫,子思派人送去书信。孔白接到父亲书信时,“北面再拜,受书伏读”,给父亲复信写毕交与使者,“返中庭北面再拜,以授使者。”孔白恭顺谦谨,在子思的教诲下名重一时,乃至于齐威王曾两次召其为相,“皆不就”。钱穆《先秦诸子系年》一书《孔穿与公孙龙辩于平原君所考》附列“子思以下孔裔生卒年表”,曾考订孔白生于周考王十二年,即鲁悼公二十八年(前429),卒于周安王十九年(前383),年四十七,且备此说,以供参考。

孔白四十七岁而卒(一说四十九),葬于祖墓西北。子一,孔求。

第五代、六代:孔求、孔箕

《阙里文献考》记载说:“五代求,字子家,楚王召不赴。年四十五卒,葬祖墓东北。子一,箕;六代箕,字子京,为魏相。年四十六卒,葬祖墓东南。子一,穿。”《孔氏祖庭广记》又载:“五代求,通习儒道,有遁世之志,楚召不仕。六代箕,字子京,为魏相。”

《史记·孔子世家》也记载说:“子上生求,字子家,年四十五。子家生箕,字子京,年四十六。”但《汉书·孔光传》则记孔箕字子真。

钱穆《子思以下孔裔生卒年表》考证说孔求当生于周安王十二年(前390),卒于周显王二十三年(前346),年四十五;孔箕生于周显王十八年(前351),卒于周赧王九年(前306),年四十六。

史籍中孔求、孔箕父子所记无多,难征其详。

第七代:孔穿

孔穿,字子高。《史记·孔子世家》载:“子京生穿,字子高。年五十一。”《孔氏祖庭广记》《阙里文献考》也都记载道:“子高游齐、赵、魏间。楚、赵、魏三国交聘之,皆不就。著书十二篇,名曰《谰言》。年五十一卒,葬祖墓南。”

孔穿博学多闻,清虚沉静,有遁世之志,曾周游于齐、赵、魏诸国之间。在赵国时,与公孙龙就其“臧三耳”“离坚白”“白马非马”而辩论,留下一段著名的史话。公孙龙,又作公孙龙子,战国时名家代表人物,传说字子秉,赵国人,为赵王之弟赵胜平原君的门客,以善辩而名。其观点反对诸侯间兼并战争,著作有《公孙龙子》。其《公孙龙子·坚白论》说:“曰:‘天下无白,不可以视石;天下无坚,不可以谓石。坚、白、石不相外,藏三可乎?’曰:‘有自藏也,非藏而藏也。’”“臧三耳”即“藏三”,“耳”字为语尾助词,无实意。这是从知识论的角度探讨“石”与其“坚”“白”二属性之关系。也有说“臧三耳”是形容奴仆四处探听以邀宠,“臧”,即奴仆之意。公孙龙之“离坚白”辩题认为,人们感觉接触到的事物有各个属性,都只能是绝对分离的独立体,眼睛看不到石之坚,只能看到石之白,因此“无坚”;手摸不到石之白,只能触及石之坚,因此“无白”。由此而得出“得其白,得其坚,见与不见离,不见离,一一不相盈,故离。”简言之,就是“坚”与“白”是互相分离、各自独立。公孙龙在“白马非马”辩题中认为,“白马”和“马”,存在特殊和一般的差别,是不同的概念“名”,故不应混淆。其《白马论》云:“马者,所以命形也;白者,所以命色也。命色非命形也。”又曰:“求马,黄、黑马皆可致;求白马,黄、黑马不可致。”按照公孙龙的意思,从内涵看,马是一种动物,白是一种颜色,白马是一种动物加一种颜色,而不只是一种动物;从外延看,白马也是马,黑、黄马也是马,而白马不是黑马、黄马。由此,从内涵与外延两方面推出“白马非马”。公孙龙的事迹,《吕氏春秋》《战国策》均有记载。时人对公孙龙的评价,《庄子·天下篇》颇有代表:“桓团、公孙龙辩者之徒,饰人之心,易人之意,能胜人之口,不能服人之心,辩者之囿也。”

《孔丛子·公孙龙》载:“公孙龙者,平原君之客也。好刑名,以白马为非白马……子高适赵,与龙会平原君家,谓之曰:‘仆居鲁,遂闻下风,而高先生之行也。愿受业之日久矣,然所不取于先生者,独不取先生以白马为非白马尔,诚去非白马之学,则穿请为弟子。’”公孙龙以善辩而名,孔穿对其“白马非马”论持否定观点,但 “白马非马”是公孙龙的成名之作,放弃此观点,就等于放弃公孙龙自己。故公孙龙回答孔穿:“龙之学正以白马非白马者也,今使龙去之,则龙无以教矣。”——我所以出名,只是因为有白马论。要我放弃它,我就没有什么教的了。“子高莫之应,退而告人曰:‘言非而博,巧而不理,此固吾所不答也。’”而在“论臧三耳”之辩中,平原君问孔穿曰:“畴昔公孙之言,信辨也,先生实以为何如?”孔穿答曰:“‘然,几能臧三耳矣,虽然,实难。仆愿得又问于君,今为臧三耳甚难而实非也,谓臧两耳甚易而实是也。不知君将从易而是者乎?亦从难而非者乎?’平原君弗能应。明日谓公孙龙曰:‘公无复与孔子高辨事也,其人理胜于辞,公辞胜于理。辞胜于理,终必受诎。’”平原君无言以对,唯有佩服之。《庄子·秋水篇》又载公孙龙之言:“龙少学先王之道,长而明仁义之行;合同异,离坚白;然不然,可不可;困百家之知,穷众口之辩,吾自以为至达已。”可见其当时影响之大、自负之高。但虽如此,却被平原君告诫以莫与孔穿辩,否则“终必受诎”。

孔穿居魏时,曾与魏王论大臣:“魏王问何如可谓大臣,子高答曰,大臣则必取众人之选,能犯颜谏争、公正无私者。”在齐国,则正告齐王废除车裂酷刑:“君行车裂之刑,无道之刑也,而君行之。……今天下悠悠,士无定处,有德则往,无德则去。欲规霸王之业,与众大国为难,而行酷刑以惧远近,国内之民将叛,四方之士不至,此乃亡国之道。”[4]孔穿不愧家声,恪守孔子之教,继承和发扬了孔氏家学,著成儒家之语十二篇,题名《谰言》。孔穿“笃志博学,沉静清虚,有王佐之才,三国交聘之不起,皆咨访问道,崇以师礼。”[5]

钱穆《子思以下孔裔生卒年表》曾考证孔穿周赧王三年(前312)生,而于周赧王五十三年(前262)卒,年五十一,且备此说,以为参考。

孔穿子一,孔谦。

第八代:孔谦

孔谦,字子顺。关于孔谦的名字,《史记·孔子世家》所载有字无名:“子高生子慎,年五十七。尝为魏。”而《汉书·孔光传》中则有其名而无其字:“穿生顺,顺为魏相。”《孔子家语》中则作“微”,名斌,字子顺。《孔丛子·陈士义》篇也是有其字而无其名,并记作“子顺”:“魏王遣使者奉黄金束帛聘子顺为相”,但其文下则又有注说:“孔武,后名斌,字子顺。子高之子也。”所以孔继汾《阙里文献考·世系》记为:“八代谦,或作武,后名斌,《史记》作慎。字子顺。相魏安釐王,封文信君。”

《孔丛子·陈士义》篇记载说:

魏王遣使者奉黄金束帛聘子顺为相,子顺谓使者曰:“若王信能用吾道,吾道固为治世也,虽疏食饮水,吾犹为之。若徒欲制服吾身,委以重禄,吾犹一夫尔,则魏王不少于一夫。子度魏王之心以告我。”使者曰:“魏国狭小,乏于圣贤,寡君久闻下风,愿委国先生,亲受教训。如肯降节,岂惟魏国君臣是赖,其亦社稷之神祗实永受庆。”于是乃之魏。魏王郊迎,谓子顺曰:“寡人不肖,嗣先君之业,先生圣人之后,道德懿劭,幸见顾临,愿图国政。”对曰:“臣羁旅之臣,慕君高义,是以戾此。君辱贶而问以政事,敢不敬受君之明命。”

通过以上资料可以发现,《史记》《汉书》、甚至《孔丛子》均没有孔谦被封文信君的片言只字记载,而孔继汾所说的出处则源自宋代孔传的《东家杂记·嗣袭封爵沿改》:“魏封鲁国文信君,秦封鲁国文通君,汉高祖封奉嗣君。”孔传在此记载的孔子后代最早的这三个封号,实际上在宋代以前的史料中均无记载。(下文孔鲋孔腾亦同)

孔谦被聘为魏相,力诫魏王“修仁尚义,崇德致礼”,“改嬖宠之官以事贤才,夺无任之禄以赐有功。诸丧职秩者不悦,乃造谤言。”孔谦居魏期间,“为魏王连和于赵”,曾见赵王、韩王,并力劝赵王与北狄互市交易,以无用之货换取其有用之物而弱化对方。当时韩魏两国有隙,孔谦则力劝赵王、韩王与魏王摈弃前嫌而相结抗秦,“为王计者,莫如除小忿、全大好也”,同舟济江,以抗强秦。孔谦见识非凡,兴化政治,但其“举贤才、赐有功”,却遭到了魏国佞臣的谤言,虽然他一再陈述治国大计,然而魏王被佞臣游说后,孔谦终不为所用。《孔丛子·论势》篇又记载说:“子顺相魏凡九月,陈大计辄不用,乃喟然叹曰:‘不见用,是吾言之不当也。言不当于主,而居人之官,食人之禄,是尸利也。尸利素餐,吾罪深矣。”于是,称疾而辞。孔谦之时,正是战国争雄最烈之际,根据《孔丛子》的记述,孔谦当时清醒的看到“秦,贪暴之国也”,“秦之强,天下无敌矣”,“以此观之,不出二十年天下尽为秦乎”。但当时诸国游说之士多为利禄之徒,“挟强秦以为资,卖其国以收利”,而孔谦终不为用,曰:“吾将行如之山东,则山东之国将并于秦。秦为不义,义所不入。”遂寝于家。

通过以上记载,可以对孔谦有一个大致的轮廓印象:刚正不阿、为官清廉,修仁尚义、崇德敦礼,长于外交、善治商贾,而作为孔子嫡裔,在孔谦身上最鲜明体现的应该还是其劝诫魏王“修仁尚义、崇德敦礼”的特点,这也正是孔氏家风和儒学所恪守的一贯信条和原则。但在对于赵平原君的认知上,孔谦与其父孔穿的观点并不一样:“子高以为赵平原君霸世之士,惜不遇其时也。其子子顺以为衰世之好事公子,无霸相之才也。申叔问子顺曰:‘子之家公有道先生既论之矣,今子易之,是非焉在?’答曰:‘言贵尽心,亦各其所见也。若是非,则明智者裁之。’”(《孔丛子·执节》)

但《孔丛子》所载的详细时间,前人每有质疑。钱穆《子思以下孔裔生卒年表》则考证孔谦生于周赧王二十二年(前293),卒于秦始皇十年(前237),年五十七岁。

孔谦三子:长孔鲋、次孔腾、三孔树。

第九代:孔鲋、孔腾

孔鲋,孔子第九代嫡孙。《史记•孔子世家》载:“子高生子慎。子慎生鲋,年五十七,为陈王涉博士,死于陈下。”题名“陈胜博士孔鲋撰”的《孔丛子·独治第十七》说“子鱼生于战国之世,长于兵戎之间,然独乐先生之道,讲习不倦。”孔子第四十七代孙孔传所著的《东家杂记》又说:“九代鲋,字子鱼,秦始皇时拜少傅,著书曰《孔丛子》。”稍后的孔子第五十一代孙孔元措所著《孔氏祖庭广记·世次》则要比孔传所记为详:

九代鲋,字子鱼,好习经史,该通六艺。秦始皇并天下,分为三十六郡,召为鲁国文通君,拜为少傅。三十四年丞相李斯始议焚书,是时鲋知秦将灭,藏其《家语》《论语》《尚书》《孝经》等安于祖堂旧壁中,自隐于嵩山。后为楚王太傅,卒于陈下。

而孔子第六十九代孙、清代著名学者孔继汾所撰《阙里文献考·世系》又说:

鲋,一名鲋甲,字子鱼,或谓之子鲋,或称孔甲。秦始皇并天下,子鱼谓其徒叔孙通曰:“子之学可矣,盍仕乎?”对曰:“臣所学于先生者,不用于今,不可仕也。”子鱼曰:“子之材能见时变,今为不用之学,殆非子情也。”叔孙通遂辞去,以法仕秦,而子鱼不仕。尹曾谓子鱼曰:“子之诵读先王之书,将奚以为?”曰:“为治也。世治则助之行道,世乱则独治其身。”始皇三十四年,李斯议焚书。陈余谓子鱼曰:“秦将灭先王之籍,而子为书籍之主,其危矣。”子鱼曰:“吾不为有用之学,知吾者惟友,秦非吾友,吾何危哉?然顾有可惧者,必或求天下之书焚之,书不出则有祸。吾将先藏之以待其求,求至无患矣。”乃与弟子襄藏《家语》《论语》《尚书》《孝经》于祖堂旧壁中,自隐于嵩山,教弟子百余人。

孔鲋生于战国末世,其父孔谦相魏,年青时随父亲曾居住在魏国的大梁。他幼承家学,淹通六艺,与张耳、陈余同是大梁颇有名气的儒士。孔鲋秉承家学,砥节砺行,一个名叫季则的人对他说:“先生淡泊世务,修无用之业,当身不蒙其荣,百姓不获其利,窃为先生不取也。”孔鲋说:“不如子之言也。武者可以进取,文者可与守成。今天下将扰扰焉。终必有所定。子修武以助之取,吾修文以助之守,不亦可乎?且吾不才,无军旅之任。徒能保其祖业,优游以卒岁者也。”[6]可以看出,孔鲋是一个不随流俗、更知权变之道,且有着坚贞操守的人。公元前221年,秦始皇振长策而御海内,一统六合。根据《孔氏祖庭广记》的说法是秦始皇曾“召为鲁国文通君,拜为少傅”,但至秦始皇三十四年,李斯议焚书,作为孔子嫡孙,孔氏家传藏书自然可以想见,他明白“书不出则有祸”,于是和其弟孔腾藏书于祖堂壁中,西行归隐于嵩山,继续传业授徒。

陈胜军兴,孔鲋的好友陈余向陈胜举荐了孔鲋,乾隆《曲阜县志·孔氏宗子》记载说:“与张耳、陈余善。陈涉之王楚也,余言鲋世存家法,居乱世能正其行,修其祖业,通材足以干天下,博智足以虑未形,宗此人可以无敌天下。涉大悦,遣使者赍千金加束帛以车三乘聘焉。”于是率鲁诸儒“持孔氏之礼器往归陈王,于是孔甲为陈涉博士。”司马迁《史记·儒林列传》也说:“负孔子礼器往委质为臣者,何也?秦焚其业,积怨而发愤于陈王也。”《战国策》所云“秦虎狼之国也,无礼义之心。”作为孔子嫡裔、更兼名儒的孔鲋自然深谙“以有道伐无道、救无辜伐有罪”之义。在陈胜军中,作为诗礼传家的孔子嫡裔孔鲋劝陈胜兴霸王之业,获得了陈胜的认可,但陈胜对于孔鲋的军事建议却认为一介儒生对军事是个外行,而大多不予重视。而当孔鲋又劝陈胜兴灭继绝、封六国之时,则更是引起了陈胜的反感。乾隆《曲阜县志·孔氏宗子》又记载说:“鲋请兴灭继绝,封六国后。师古行军,礼重同姓,拜妻之父母。涉跪谢之,而不能用。及遣周文伐秦,不设备,孔鲋再谏曰‘臣闻兵法,不恃敌之不我攻,而恃吾之不可攻。今恃敌而不自恃,非良计也。’涉不听,师果大败。”道不同则不相为谋,孔鲋在陈胜军中只呆了仅六十天,便以“目疾”为由而离开。“博士凡仕六旬,老于陈。将没,戒其弟子曰,鲁天下有仁义之国也,战国之世讲颂不衰,且先君之庙在焉。吾谓叔孙通处浊世而清其身,学儒术而知权变,是今师也。宗于有道,必有令图,归必事焉。”[7]孔鲋虽然砥砺清节,但在政见上却很明白权变之义。他发现叔孙通通权达变,适合出仕,遂有了劝告他的一席谈。秦末战乱频仍,叔孙通审时度势,择主而仕,最终选择了刘邦。西汉开国之初的各种礼仪,即多为叔孙通所定。

根据《孔丛子》所述,孔鲋离开陈胜后,在陈国隐居教授生徒,并专心搜集先世事迹资料,辑录了孔子、孔伋、孔白、孔穿、孔谦的言行事迹,并记录了自己的一些经历,合为二十一篇,名曰《孔丛子》。今按,是书记载了孔子以下子上、子高、子慎、子鱼的言行,凡二十一篇。《孔丛子》的成书时间及其作者问题,向为古人所聚讼,此书的真伪问题也因之被历代学者们所争论。历史上,是书始见于《隋书·经籍志》,题“《孔丛子》七卷,陈胜博士孔鲋撰”,其序录又称“《孔丛》《家语》并孔氏所传仲尼之旨。”《汉书·艺文志》曾著录《孔子家语》,注云“非今所有《家语》”,但对《孔从子》并无著录。所以二书的真伪遂一直为前人所聚讼。多数学者视《孔丛子》为伪书的最直接原因,就在于《汉书·艺文志》不见其文,而《隋书·经籍志》却突然出现。《孔丛子》一书,其《嘉言》《论书》《记义》《刑论》《记问》诸篇主要记述的是孔子及时人之言行;《杂训》《居卫》《巡守》《公仪》《抗志》主要记子思言行,同时兼及子上、孟子及时人之言行;《小尔雅》为训诂字书,其体例与内容模仿《尔雅》,有《广诂》《广言》《广训》等十三节;《公孙龙》《儒服》《对魏王》主要记载了孔穿的言行;《陈士义》《论势》《执节》主要记孔谦言行;《诘墨》一篇专门辟墨,《独治》《问军礼》《答问》则主要记孔鲋言行。但是书署名孔鲋所作,却又记载了孔鲋死亡的情形,此书断非孔鲋一人所撰则是显而易见的。对比后世诸多孔氏志书,如清人孔继汾的《阙里文献考》所记孔穿、孔谦、孔鲋故事,也大多出自《孔丛子》诸篇。《孔丛子》一书虽自宋代起就被广为质疑,但由于其内容详备精赅,也因此成为后世研究孔子及其后裔的重要文献资料。

孔鲋卒于陈下(今河南淮阳),年五十七岁,他对后世产生的重大影响主要还在于著名的鲁壁藏书。孔鲋身后逾半个多世纪,至汉景帝时,鲁恭王“好治宫室,坏孔子旧宅以广其宫,闻钟磬琴瑟之声,遂不敢复坏,于其壁中得古文经传。”(《汉书·景十三王传》)《汉书·艺文志》又载:“汉兴,改秦之败,大收篇籍,广开献书之路。……《古文尚书》者,出孔子壁中。武帝末(今按,应为景帝之误)鲁共(恭)王坏孔子宅,欲以广其宫。而得《古文尚书》及《礼记》《论语》《孝经》凡数十篇,皆古字也。共(恭)王往入其宅,闻鼓琴瑟钟磬之音,于是惧,乃止不坏。孔安国者,孔子后也,悉得其书,以考二十九篇,得多十六篇。安国献之。遭巫蛊事,未列于学官。”被发现的这批鲁壁藏书,被称为“孔壁古文”,因为都是用先秦古文字书写,好多字时人已不认识,人称“科斗书”,于是这些经书又被称为“古文经”,后来孔子第十一代孙孔安国又进行了专门整理研究,从此就出现了古文经学派,这对后世中国经学产生了极其深远和重大的影响。北宋时期,为了纪念孔鲋藏书之功,孔子第四十五代孙孔道辅于孔子故宅修建殿堂,名曰金丝堂。明弘治十三年扩修阙里孔庙,又将金丝堂迁建,在其原址重建鲁壁以纪念之。

钱穆曾考证孔鲋生于周赧王五十一年(前264),卒于秦二世二年(前208),且备此说。孔鲋去世后其子孙世居淮阳,孔鲋之子孔随,孔随以后则两代失考,至四世而为孔吉。孔吉生子何齐,孔何齐生子孔安。孔吉于汉成帝绥和元年受封殷绍嘉侯,奉商汤祀,国于沛(今江苏沛县),令其世袭,不再为孔子后;而奉孔子祀者则以次嫡、孔鲋仲弟孔腾之后。《汉书·成帝纪》记载说:“(成帝诏曰):‘盖闻王者必存二王之后,所以通三统也。昔成汤受命,列为三代,而祭祀废绝。考求其后,莫正孔吉。其封吉为殷绍嘉侯。’三月,进爵为公,及周承休侯皆为公,地各百里。”平帝元始四年,“改殷绍嘉公曰宋公。”(《汉书·平帝纪》)光武帝建武五年,“壬申,封殷后孔安为殷绍嘉公。”十三年,“庚午,以殷绍嘉公孔安为宋公。”(《后汉书·光武帝纪》)此后,孔鲋一支子孙失名,不知其踪。《孔子世家谱》也记载说:“(孔)安,汉光武帝建武五年封殷绍嘉公,十三年复封宋公,为汉宾,位在三公之上。子孙失名,魏初降爵为侯,晋初罢封,而别赐宋侯绍子弟一人为驸马都尉,后遂无考。”

孔腾,字子襄,孔谦次子,孔子第九代孙。《史记·孔子世家》云:“鲋弟子襄,年五十七,尝为孝惠皇帝博士,迁为长沙太守,长九尺六寸。”

关于对孔腾生平的文献记载,揆诸正史和孔氏志书皆未见详说,且多有雷同之语。《孔子家语》孔衍序:“子襄以好经书,博学,畏秦法峻急,乃壁藏其家《孝经》《尚书》及《论语》于夫子之旧堂壁中”,此言孔腾与其兄孔鲋鲁壁藏书的故事。《孔氏祖庭广记·族孙》载:“滕(腾)字子襄,鲋之弟也,长九尺六寸。汉高祖十二年征黥布还,过鲁,封为奉嗣君,亦尝为孝惠帝博士,终于长沙王太傅。”《阙里文献考·世系》的说法也基本与《孔氏祖庭广记》相同:“九代腾,字子襄,身长九尺六寸。汉高帝十二年过鲁以太牢祠孔子,封腾为奉祠君。惠帝时征为博士,迁长沙太傅,年五十七卒。子一忠。”

《汉书·百官公卿表》云:“博士,秦官,掌通古今。秩比六百石,员多至数十人。”《续汉志》又云:“博士,掌教弟子,国有疑事,掌承问对。”博士官之设,始于战国之时,这是民间自由学术百家兴起后的官职创建,以与传统“王官学”中的“史官”相对,一般都是以学识渊博的学者来充任,从而参与政议,辅助决策,朝廷一切大政事博士都有参议发表意见的权利。太史公司马迁《史记·儒林列传》中说:“及高皇帝诛项籍,举兵围鲁,鲁中诸儒尚讲诵习礼乐,弦歌之音不绝,岂非圣人之遗化,好礼乐之国哉?……故汉兴,然后诸儒始得修其经艺,讲习大射乡饮之礼。叔孙通作汉礼仪,因为太常,诸生弟子共定者,咸为选首,于是喟然叹兴于学。孝惠、吕后时,公卿皆武力有功之臣。”从“鲁中诸儒尚讲诵习礼乐,弦歌之音不绝”,再到后来叔孙通为刘邦制订礼仪而征鲁国诸生三十余人,则可知当时东鲁“圣人之遗化”情状于一斑了。而孔腾身为孔子裔孙,更和其兄孔鲋藏书于旧壁,其志于诗礼、谨守家法也自然可以想见。但抑或正是因为“孝惠吕后时公卿皆武力有功之臣”,是以孔腾在汉惠帝时的出任博士,是当时文献记载中的博士所仅见者。

汉高祖十二年过鲁以太牢祠孔子,是中国历史上第一位亲祭孔子的帝王,而孔腾之获封奉祀君[8]则是传统说法中孔氏后裔在历史上首次明确记载的获得封号之始。在孔氏志书和谱牒的记录中,虽然孔腾的父兄孔谦孔鲋父子二人曾有文信君和文通君之封,实际上当时并非是以奉孔子祀的爵位出现,而仅为名誉上的称号而已,孔腾的获封,则被后世视作孔子后裔专主奉祀受封的开始。孔鲋卒于汉兴以前,且其后裔居住淮阳,是以孔腾得以受封。但汉高所赠封的奉嗣君仅一代而止,并未延及后世。《阙里文献考》也说:“孔氏世嫡自汉高帝过鲁,封九代孙腾为奉祀(嗣)君始创推恩之例,而尚未有世爵。”[9]但关于孔腾的封号,诸书记载不一:孔子第六十七代嫡孙、衍圣公孔毓圻所撰《幸鲁盛典》云:“汉高祖自淮南还过鲁谒孔庙,封九代孙孔腾为奉圣君。”又,《四库全书 ·钦定历代职官表 》:“孔子九世孙腾,汉高帝过鲁封为奉嗣君,一云奉圣君。”《钦定续通志·孔氏后裔传》又载:“腾,字子襄。汉高帝十二年过鲁,以太牢祀孔子,封腾为奉祠君。惠帝时征为博士。”

《孔丛子·连丛子》篇又说:“家之族胤,一世相承,以至九世相魏居大梁,始有三子焉。长子之后承殷统为宋公,中子之后奉夫子祀,为褒成侯。”《孔丛子》所说的“褒成侯”实际上是王莽时期孔子第十六代孙孔均的封号,《汉书·平帝纪》及《后汉书·孔僖传》均有记载,此不具引。

孔腾一子,孔忠。

第十代:孔随、孔忠

孔随,字元路,初名育,字元生。孔子第十代嫡孙,孔鲋之子。子一,其名失考,《孔子世家谱》载为“某”。

孔忠,字子贞,孔子第十代孙。《史记·孔子世家》云:“子襄生忠,年五十七。”宋代孔传所撰的《东家杂记》说:“十代忠,字子贞。为博士。”但孔子第五十一代孙孔元措所著的《孔氏祖庭广记·世次》则记为:“十代贞,字子忠,该习古今,有高尚之志,征为博士。”《阙里文献考·世系》又记载为:“十代忠,字子贞。该通六艺,有高尚之志,文帝时征为博士。年五十七。”另查《阙里志》与乾隆《曲阜县志》所载也同于《阙里文献考》所记,均与《祖庭广记》有所不同。

汉代刘歆《移让太常博士书》说:“汉兴,去圣帝明王遐远,仲尼之道又绝,法度无所因袭。时独有一叔孙通略定礼仪,天下唯有《易》卜,未有它书。至孝惠之世,乃除挟书之律,然公卿大臣绛、灌之属咸介胄武夫,莫以为意。至孝文皇帝,始使掌故朝错从伏生受《尚书》。《尚书》初出于屋壁,朽折散绝,今其书见在,明师传读而已。《诗》始萌牙。天下众书,往往颇出,皆诸子传说,犹广立学官,为置博士。”[10]东汉应劭的《汉旧仪》又载:“文帝时,博士七十余人,朝服玄端章甫冠,为待诏博士。”汉文帝一改前朝之弊,注重文治,仿秦制而设博士七十余人立于学官。孔忠该习古今、博通六艺、有高尚之志,而荣立儒林,其被诏为博士自在情理之中。由于文献阙如,今人已无从查考当时孔忠究竟为何博士,但身为孔子嫡裔,其恪守古经家法当自属可知。

孔忠二子:孔武、孔安国。