- 来源:原創

- 作者:Admin

- 时间:2023-12-25 14:22:14

- 流量:220

- 点赞:0

第四十一代:孔昭儉

孔昭儉,孔子第四十一代嫡孫。《闕裡文獻考·世系》載:「四十一代昭儉,任南陵尉,授廣文館博士,兗州司馬,賜緋,除秘書郎。襲封文宣公兼曲阜令。年六十卒,葬祖墓西北。」

孔昭儉之時,恰逢晚唐末季,當時的唐帝國,政制昏庸,社會混亂,蒼生苦甚。在這種時局動盪的情況下,唐政府對於文宣公奉祀林廟的廩俸自然難以再繼。在歷史上,自從漢元帝劉奭賜孔子第十三代嫡孫孔霸食邑八百戶、以所采邑祀孔子,孔氏後裔始有世爵以來,孔子嫡裔爵為列侯、又晉上公,其封戶則或加至一千戶、二千戶,或減至五百戶、二百戶、一百戶,並以封戶子孫的歲入來充當宗廟祭祀所需。但唐初孔子嫡裔並無埰地,到唐中宗神龍元年(705),才始詔以鄒魯百戶,為隆道公采邑。但「尋以唐季喪亂,廩給不時。宣宗大中元年,從宰相白敏中奏,給文宣公歲絹百疋,以充享祀,而采邑複廢。」(《闕裡文獻考·卷二十六》)

對於孔繼汾的記述,《宋史·儒林列傳》也有記載:「憲宗元和十三年,平李師道,其子惟晊歸魯,詔以惟晊為兗州參軍,奉夫子祀,複五十戶,以供灑掃。惟晊生策,會昌元年,曆國子監丞、尚書博士。大中元年,宰相白敏中奏歲給封戶絹百疋,充春秋奉祀。自璲之至策,五世並襲封文宣公。策生振,懿宗鹹通四年,舉進士甲科,曆兗州觀察判官,至刑部員外郎。振生昭儉,曆兗州司馬、曲阜令。自策至昭儉,三世歲給封絹,以供享祀。」

國破則家敝,國興則家昌,誠為亙古不變之理。唐末喪亂,黃巢戰起,天下民不聊生,而根據史料的記載,亂軍更甚至有了吃人的記錄:「時民間無積聚,賊掠人為糧,生投於碓,並骨食之,號給糧之處曰舂磨寨。縱兵四掠,自河南、許、汝、唐、鄧、孟、鄭、卞、曹、濮、徐、兗等數十州,鹹被其毒。」(《資治通鑒·卷二百二十五》)

這一切,非但造成孔子享祀之難繼,更隨之帶來了一場孔氏闔族的災難。

孔昭儉一子,孔光嗣。

第四十二代:孔光嗣(874-915)

孔光嗣,孔子第四十二代嫡孫。孔光嗣不幸恰逢殘唐五季這麼一個人倫泯滅的時代。

《宋史·儒林列傳》載:「昭儉生光嗣,哀帝天佑中,為泗水主簿,奉孔子祀。」《孔氏祖庭廣記》:「四十二代光嗣,齋郎出身。昭宗天佑中授泗水縣令,陵廟主。年四十二,葬祖墓西北。生仁玉。」乾隆《曲阜縣誌·孔氏宗子》又說:「光嗣以齋郎授泗水縣主簿,遭唐末世亂失爵,為灑掃戶孔末所弑。孔末者,宋元嘉時蠲複魯郡民供灑掃役孔景之後也。末見孔子後單衰多他徙,乘時不綱,謀冒聖裔,竊世爵兼縣令。遂計害光嗣。光嗣子仁玉,字溫如,生始九月,母張抱匿於外家。」乾隆《曲阜縣誌·通編》:「(後樑)幹化三年,廟戶孔末弑其主孔光嗣。光嗣子仁玉,生甫九月,母張氏抱走母家,其外祖張溫匿藏之。」

《闕裡文獻考·世系》:「四十二代光嗣,昭宗天佑二年以齋郎授泗水縣主簿,遭世叛亂,遂失爵。初,元嘉間蠲魯郡民孔景等五戶供孔子廟灑掃役,其裔孫末見孔氏子孫單承,門祚衰弱,又多流寓他所者,乘時不綱,謀冒聖裔,竊世爵,遂計害公,卒年四十二,梁末帝幹化三年也。子一仁玉。」民國《孔子世家譜》卷一也記載說:「景裔孫末,乘時不綱,謀冒聖裔,潛通亂民,殲滅曲阜孔氏既盡。惟公在泗水,又往弑焉。」

安史之亂後,社會動盪不寧,民不聊生,此時的孔氏裔孫有很多流寓他處,闕裡僅留有嫡孫一系。而殘唐政制昏暗,藩鎮複起,戰亂不休,李唐皇室自顧不暇,對孔子的尊崇和聖裔優禮的情況自然可知。孔光嗣因時局的變亂未能承襲文宣公的爵位,僅在唐天佑二年(905)以「齋郎」的身份獲得了泗水縣主簿一職。齋郎,這是一種較低級的職務,唐代太常寺所屬的郊社署即設有齋郎一百餘人,並無品秩,僅供郊廟之役。

孔末,生於唐僖宗三年(883),本為劉宋元嘉十九年所賜孔廟的灑掃戶孔景之後,史料記載其人生性好鬥,奸邪乖戾。唐昭宗景福二年(893)時,當時早被賜名朱全忠的朱溫在攻兗州、進曲阜時,時年僅十歲的孔末即曾獲得朱溫的誇獎。孔末雖為孔氏廟戶,但遠非良善之輩,又適逢亂世,時局板蕩,遂起了謀逆奪位之心,於是夥同暴徒將生活在曲阜的闕裡孔氏殺戮幾盡,然後又到泗水追殺了孔光嗣。繼而奪其家產,竊取世爵,主孔子祀,儼然以孔子嫡裔自居,這就是著名的「孔末亂孔」事件。經此之災,闕裡孔氏幾被殺盡,造成孔氏家族歷史上的一次千古血案。孔末亂孔,是為殘唐五季名教衰微,人倫泯滅,率獸食人的真實寫照。

當時孔光嗣有一幼子名仁玉,《闕裡文獻考》和《孔子世家譜》均記載其生於幹化二年(912)五月二十九日,孔光嗣被害時,孔仁玉剛出生九個月,由其母張氏抱至其外祖父母家中城北張陽裡避難。孔末在追殺孔光嗣之後,欲斬草除根,又追殺至張陽裡,逼迫孔仁玉外祖父母交出孔仁玉。孔仁玉的外祖母、張溫之妻張姥姥,為保全聖裔血胤,毅然以自己不足周歲的幼孫代替,完全重演了一幕「趙氏孤兒」的血腥悲劇。

孔末亂孔非但造成了當時孔氏家族的巨大災難,更為後世「內孔外孔」的由來。在歷史上,非聖裔者覬覦孔氏聖裔的優禮,希圖優免徭役、假冒聖裔身份者不乏其人,故而後世歷代政府均引為明禁,嚴內孔外孔之別,其目的正是尊崇先師,而欲優禮作為道統承傳象徵的聖裔,其首要正是先甄別其血統的真偽。在古代,此事不可謂不體大。同時,作為孔氏族人也認為孔氏闔族慘遭罹難,幾近滅絕,非如此,則真正的孔子之後將永不翻身,偽孔的尊位也將永遠保持,此遠非孔子之教、儒學之義。孔末翦滅聖裔,冒宗竊爵,並非真正的孔子之後,所以,真孔偽孔在歷史上區分甚嚴。《元史·孔思晦傳》也記載道,衍聖公傳至第五十四代孔思晦時,孔末之後又欲冒孔子後,孔思晦認為:「不早辯則真偽久益不可明,彼與我不共戴天。乃列於族,與共拜殿庭,可乎?」遂會族人,稽典故斥之,既又重刻宗譜于石,而孔氏族裔益明矣。而在後來的《孔子世家譜·卷首》中,更是特列《嫡裔考》和《偽孔辯》以警後人。

五季之時,孔光嗣究竟為何僅以齋郎的身份獲得泗水縣主簿而未能承襲世爵?孔氏志書、譜牒均沒有記載,在正史中,唯有《舊五代史》提供了一絲線索:《舊五代史·唐書·明宗紀》記載,後唐明宗李嗣源天成二年(927)八月「丁酉,以吏部郎中、襲文宣公孔邈為諫議大夫、史館修撰。」天成四年夏四月「丙辰,諫議大夫致仕襲文宣公孔邈卒。」關於孔邈,《舊五代史·唐書·列傳二十》又載:「孔邈,文宣王四十一代孫。身長七尺余,神氣溫厚。登進士第,曆校書郎、萬年尉,充集賢校理,為諫議大夫,以年老致仕。案:《孔邈傳》,原本殘闕。考《冊府元龜》雲:幹甯五年,登進士第,除校書郎。崔遠在中書,奏為萬年尉,充集賢校理,以親舅獨孤損方在廊廟,避嫌不赴職。」但《舊五代史》中並沒有記載孔邈襲封的確切時間。

而在孔氏志書和譜牒中,卻均沒有孔邈襲封的記錄:《東家雜記·卷下》「續添襲封世系」:「四十一代邈,及第,至諫議大夫。」民國《孔子世家譜》卷一也記孔邈為四十一代:「邈,字准之。唐昭宗幹甯三年進士第五人及第,終諫議大夫。無傳。」在孔氏所有志書中,以孔繼汾的《闕裡文獻考》考據最為詳賅謹嚴,其內容也最為可信,但縱如此,也沒有對孔邈襲封文宣公的記載。根據《孔子世家譜》的記載來看,孔邈並非孔德倫之後是無疑的,至於其為何被封孔氏世爵,囿于史料闕如,無從稽考。

今天我們只能推測,或許正是由於孔邈的被封,孔光嗣才僅以齋郎的身份獲得泗水縣主簿一職。

孔氏中興祖:第四十三代孔仁玉(914-958)

孔仁玉,字溫如,孔子第四十三代嫡孫。

《闕裡文獻考·世系》雲:「四十三代仁玉,字溫如。梁太祖幹化二年五月二十九日生,孔末之亂,生甫九月,母張抱匿於外家。既長,身長七尺,姿貌雄偉,通六藝,尤精《春秋》,為人嚴整,臨事有果斷。後唐明宗長興元年,魯人愬於官曰,曲阜令末非聖人後,光嗣有子仁玉育于張氏,今十九歲矣。事聞於朝,乃誅末,以公主孔子祀,授曲阜主簿。三年,遷龔邱令,封文宣公。晉高祖天福五年改曲阜令。後周太祖廣順二年六月,帝平慕容彥超幸曲阜,謁林廟。召對,賜五品服及銀器雜彩,詔以曲阜令兼監察禦史。年四十五卒,贈兵部尚書,葬祖墓東北,夫人裴氏祔。繼李氏,封隴西郡夫人,葬祖墓西。後世以孔氏幾絕復興,號中興祖。複歲時祭其外祖張溫之墓,為置祭田,立奉祀生,請蠲其徭役以報之。」《闕裡志》、《孔子世家譜》所記亦大致相同。

《宋史·儒林列傳》記載說:「光嗣生仁玉,九歲通《春秋》,姿貌雄偉。後唐明宗長興元年,以為曲阜主簿。三年,遷龔邱令,襲文宣公。晉高祖天福五年改曲阜令。周高祖廣順二年,平慕容彥超,幸曲阜,拜孔子廟及墓,召仁玉,賜五品服,複以為本縣令。」乾隆《曲阜縣誌·通編》又載:「長興元年誅孔末,以孔仁玉主孔子祀,授本縣主簿。二年修復孔子廟祀。三年遷孔仁玉龔邱令,封文宣公。晉天福五年,縣令孔仁玉到官。」

孔仁玉自幼稟賦聰穎,九歲即善六藝、精於《春秋》經。但根據文獻的記載,此時的孔仁玉卻是「隱匿」長成。竊取孔氏世爵的孔末,此時不但以孔子裔孫自居主林廟之事,同時還是曲阜縣令。五代之時,是中國歷史上最後一次大規模分裂割據時期,也是歷史上記載中兩千年中國歷史最黑暗的時期,所以傳統史家往往以「五季」來稱呼這個時期。「季」者,末世之意也。五季之亂,天下分崩,人心沉淪,道德頹敗,朝廷雖在,天下實亡。當上曲阜縣令的孔末,魚肉鄉里,史載魯人「敢怒不敢言」,但後來孔末賴以依附的後樑朱溫父子亂倫相殘,旋即又被李存勖所取代,是為後唐莊宗。至後唐明宗李亶(嗣源)時,魯人中有正直之士上書言明真相,遂揭露了「孔末亂孔」血案的真相,並告知李亶真正聖裔的情況,想必明宗李亶定在經過一番調查核實後,遂于長興元年誅殺孔末,以孔仁玉主孔子祀,授曲阜縣主簿,孔氏血海深仇方得以昭雪。長興三年(932),孔仁玉遷龔邱(今山東甯陽)令,襲封文宣公。後晉高祖天福五年(940),又遷曲阜縣令。

但根據《闕裡文獻考》所記載的這個孔末篡爵和孔仁玉襲封時間的順序,則又和《舊五代史》所記載的孔邈承爵時間多相抵啎。真實的歷史事實究竟如何,今人似已難以稽考。

後周太祖廣順二年五月,因慕容彥超反叛,郭威親征兗州、謁闕裡。對於後周太祖郭威的謁闕裡,《東家雜記》記曰:「幸闕裡複再拜,乃留所奠酒器銀爐等於廟。及幸孔林,又拜之墓前。」此為史籍之中,帝王致祭孔子以跪拜之始。同時,郭威尋訪聖賢後裔,授孔仁玉曲阜縣令兼監察禦史,將七品官階隆以五品服色,並把孔氏世爵加曲阜縣正堂的形式固定下來。

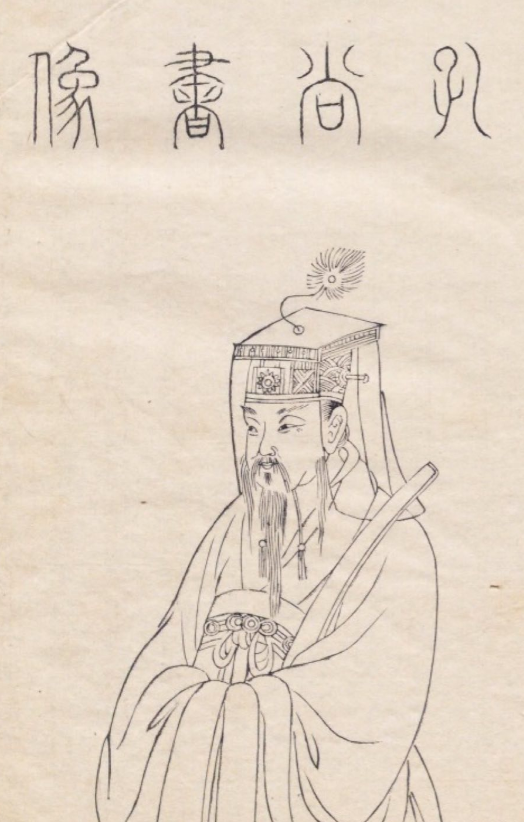

由清人顧沅輯錄、孔蓮卿繪像的《古聖賢像傳略》中的孔仁玉畫像

五季逆末構變,孔祚幾盡,至孔仁玉才得中興。自此以後,闕裡孔氏再度繁衍興旺。所以《孔子世家譜》雲孔仁玉被「後世以孔氏幾絕複續,推為中興祖。祔祀始祖廟,百世不遷。」孔仁玉四子:孔宜、孔憲、孔冕、孔勖。後世除孔憲、孔冕兩支失傳外,闕裡孔氏均為孔宜、孔勖之後。孔仁玉之後稱為內院,至北宋又分為五位。

「五位」,以孔氏五位傳有後代的著名族人之職名而稱譽:孔仁玉長子孔宜、長孫孔延世、曾孫孔聖佑、孔宗願均襲封文宣公,孔宗願於北宋至和二年(1055)被仁宗改封衍聖公,孔氏後人尊稱此大宗一系為「襲封位」;孔仁玉四子孔勖生五子:長延魯(道輔)、次延齊、三延範、四良輔、五彥輔,這五支之中的二、三均失傳,孔道輔又生二子,長子孔舜亮曾官至中散大夫,其後一脈是為孔氏「中散位」。次子孔宗翰官至刑部侍郎,其後一脈是為「侍郎位」。孔良輔官至太子中書舍人,其後是為「中舍位」。孔彥輔則曾任國子監博士,其後一脈即「博士位」。

而孔末之後也立「五院」,故傳統上稱其為「外院」。他們和真正的孔子後裔相比,姓雖一字,實非一脈。民國二十六年《孔子世家譜·卷首》特刊《偽孔辨》,昭示後人:

世之孔姓,自聖裔外有孔忠,字仲蔑,乃聖兄伯皮子,在七十二子之列,無傳,此孔氏同出於子姓者也。其他非子姓而為孔氏者甚眾。在列國時,衛有孔達,實出姬姓,其後為孔圉、孔悝;陳有孔寧。鄭穆公有子十三,其一曰公子志,字士孔,後為孔氏;其一曰公子僖,字子孔,其後曰孔張亦為孔氏。又南宋元嘉中,有孔景蓋魯郡民也,本不姓孔,詔給聖林灑掃戶,因隨主姓。其裔孔末乘時不綱,翦滅聖裔,冒襲封爵,事覺罷免,其後裔謂之外院,明其非聖裔也。不意孔末子孫立意害主,舊惡屢萌。見中興後裔稱為內院,有五位之名,皆受國恩,遂乃竊仿名號亦立為五院,合黨協貲力,與我族為難。金明昌三年有孔寅孫者,以內院端修不令其弟男昌宗等入學,訴於禮部。部是端修之議而黜之。後又有孔之仙者欲冒聖裔,四十九代族長孔玭不從,遂擊殺玭等一家十一人。元延佑四年有孔禮者因襲封思晦不許其入廟拜祭,遂陳告省部自稱二十七代孔乘次子景進之後,審系詐偽,編入裡甲。明永樂三年,又有孔誼妄稱聖裔,亦言系出景進,赴通政理告。征諸洪武天曆碑,系西忠社民籍,自伏仗決。此皆灑掃後裔與孔姓仇不共天者也。逮於今日,外孔之環居闕裡者猶複不少,多隨我族行輩,隱存冒入之心。此次合修全國族譜,西隅社小孔家村與李官莊之偽孔先混入戴莊戶,被戶舉查出後又混入大薛戶,亦複敗露。族長孔傳堉將二戶首嚴懲革除。凡我族人稍有心者,豈可貪圖金錢忘為世仇以相援引乎?《語》雲:「非我族類其心必異」,可不戒歟!

經過此難,孔仁玉非但被後世尊為孔氏中興祖,更將其祔位於始祖之廟,百世不遷,更因之形成了一套中興祖祭儀。而孔氏知恩圖報,其外家也得到尊崇,孔繼汾在《闕裡文獻考》記載說:「歲時祭其外祖張溫之墓,為置祭田,立奉祀生,請蠲其徭役以報之。」明宣德二年(1427)曲阜世職知縣蠲免張溫家族一應雜差徭役。今天闕裡孔廟崇聖祠之東,有明宣德五年所立的張敏撰文《孔氏報本酬恩之記碑》,碑陰則是宣德二年蠲免張氏徭役的執照。

第四十四代:孔宜(941-986)

孔宜,字不疑,孔子第四十四代嫡孫。孔宜自幼聰穎,十歲能文,並以孝聞于世人,但可惜的是考取進士沒有得中。宋太祖幹德四年(966),孔宜被特授為曲阜縣主簿。秩滿調任黃州(今湖北黃岡)軍事推官。當時吳越初定,黃州又是江鄂咽喉,孔宜在任上參佐軍機,協助知州處理政務卓有政績。宋太宗即位後,召見孔宜,後遷任司農寺丞,掌管星子鎮(今江西星子縣)關市稅征。在星子鎮任上經過一段時間的瞭解後,孔宜上書,認為江左始平,庶務不綱,此地又處江湖之會,商賈雲集,請建制星子鎮為軍。孔宜上書後,廷議以星子鎮人口過少,不宜建為軍制,但把星子鎮升為縣,命孔宜為縣令。宋太宗太平興國三年(978),時轉運使王明向朝廷舉薦孔宜。孔宜覲見時,獻上其所著文賦數十篇,獲太宗的嘉賞,因以召見,令擢升孔宜為太子右贊善大夫,襲封文宣公。不久,又改任密州通判,後遷殿中丞。

有宋一代,崇文抑武,大力推行儒家聖賢之教。宋太祖趙匡胤在即位的當年(960)就親祭孔子于京師孔子廟,並下令增修廟宇,畫圖先聖先賢以祀之。還親制贊詞歌頌文宣王孔子及兗國公顏回,十哲以下則命宰臣制贊詞。幹德三年(963)又詔令孔子祀典以一品禮,孔子廟門立十六戢。孔廟大門立戟十六枚是一品禮制度,宋太祖時期的這個改變,是孔廟建制史上一個重要里程碑。

宋太宗趙光義即位後,于太平興國八年(983)詔修闕裡孔子廟,事成後立碑記其故事。修廟工竣後,孔宜貢獻方物為謝,太宗批其奏摺,又加封孔宜為殿中丞。宋太宗雍熙三年(986)正月,大將曹彬、潘美等北征契丹,孔宜奉命督運糧草,不幸溺亡于拒馬河(源於今河北淶源縣境內),卒年四十六歲。

孔宜三子:孔延世、孔延澤、孔延渥。

第四十五代:孔延世

孔延世,字茂先,孔子第四十五代嫡孫。宋仁宗至道三年(997),真宗即位,授孔延世曲阜令、襲封文宣公。並賜帛五十疋、銀器五十兩及太宗禦書並九經。咸平三年(1000),又詔本道轉運使及州長史,待以賓禮,見勿庭趨。「庭趨」,早見於《論語·季氏》篇孔鯉趨庭的故事。《論語·鄉黨》中又言「入公門,鞠躬如也,如不容。」「趨」,快走、趨進之意,就是小步疾行而前,在尊長面前應當趨進。古代僚屬在官長面前必趨步以行,宋真宗趙恒詔令地方官長以「賓禮」禮遇文宣公兼曲阜縣令孔延世,而不能像對待一般下屬那樣要他趨見,是見諸文獻最早的此類記錄。天禧二年(1018),又賜文宣公家祭冕服。

孔延世身材魁梧,為人大度,「博學善於吟詠」,因其父于宋太宗雍熙三年為督辦糧餉溺于拒馬河,朝廷特賜予孔延世學究出身,授曲阜縣主簿,任期期滿後,又曾歷任閩縣(今福建福州)和長葛(今河南長葛)縣令。

孔延世一子:孔聖佑。

第四十六代:孔聖佑(998-1032)、孔宗願

孔聖佑,字福卿,孔子第四十六代嫡孫。九歲被授同學究出身,宋真宗大中祥符元年(1008)東封泰山,孔聖佑奉詔赴泰山陪位,特准位在京官之後。宋真宗封禪結束後,在孔聖佑的陪同下幸闕裡、謁孔子林廟,加諡玄聖文宣王,祭拜孔子墓,賜祭田百頃及孔氏錢帛,並親撰《玄聖文宣王贊》。宋真宗趙恒的這一系列舉措,可謂是趙宋開國以來尊孔崇儒的最高潮。真宗大中祥符元年改諡孔子「玄聖文宣王」,二年又改作「至聖文宣王」,並且真宗曾一度欲追贈孔子帝號,被廷臣以周無帝號為由勸阻之。

孔子被追贈為王爵,此時的闕裡孔氏,可謂沐浴祖蔭、備極寵渥。真宗大中祥符三年(1010)重建孔氏廟學,五年(1012)閏十月,因黃帝生於壽丘,改曲阜縣為仙源縣,授孔聖佑太常寺奉禮郎,後改任大理評事,掌仙源縣錢谷。但直到天禧五年(1021),孔聖佑才襲封文宣公,以光祿寺丞知仙源縣事,後來又遷為贊善大夫。宋仁宗明道元年(1032),孔聖佑卒于太子中舍任上。孔聖佑無嗣,後來以其堂弟孔宗願襲封文宣公。

孔宗願,字子莊,祖父孔宜,父孔延澤。孔聖佑因病去世,沒有子嗣,但作為奉祀孔子的孔氏世爵則不能無主。根據傳統宗法制度,經孔子第四十五代孫、時右諫議大夫、權禦史中丞孔道輔推薦、廷臣眾議後,仁宗寶元二年(1039)授其堂弟孔宗願國子監主簿,襲封文宣公兼知仙源縣事。仁宗慶曆三年(1043)春,文宣公孔宗願重建尼山孔廟,立廟學學舍、置祭田。而尼山乃孔子發祥之地,關於尼山孔廟和廟學的創建,則始於後周顯德年間。

孔宗願承爵時期,對後世影響最大的事件就是「衍聖公」爵號的始封。宋仁宗至和二年(1055),太常博士、直集賢院祖無擇奏言:

伏見至聖文宣王四十七(今按,為四十六之誤)代孫孔宗願襲封文宣公,乃是其人未死己賜諡矣。臣竊觀前史,孔子之後襲封者眾,在漢魏則曰褒成、褒聖、宗聖,在晉宋曰奉聖,後魏曰崇聖,北齊曰恭聖,後周及隋封以鄒國,唐初曰褒聖,或為君,或為侯、為公、為大夫,使奉祭祀。唯漢平帝追諡孔子為褒成宣尼公,遂以均為褒成君,至唐開元二十七年,追諡為文宣王,又以其後為文宣公,是皆以祖之美諡而加後嗣。生而諡之,不經甚矣。欲乞明詔有司,詳求古訓,或封以小國,或取尊儒褒聖之義,別定美號,加于封爵,著於令式,使千古之下,無以加於我朝之盛典也。

仁宗接到奏文後,令內外兩制詞臣商議。集賢殿學士劉敞等議:「漢元帝初元元年,以師孔霸為關內侯,食邑八百戶,號褒成君,而霸上書求奉孔子祭祀。元帝下詔曰其令師褒成君關內侯霸以所食八百戶祀孔子。及霸卒,子福嗣,福卒,子房嗣,房卒,子莽嗣,皆稱褒成君。至平帝元始元年,始更以二千戶封莽為褒成侯,而追諡孔子曰褒成宣尼公。以此觀之,則褒成者,國也;宣尼者,諡也;公爵者,爵也。褒成宣尼公猶曰河獻王雲耳。蓋推宣尼以為褒成祖,非用褒成以為宣尼諡也。唐世不深察此義,而以褒成為夫子之諡,因疑霸等號封褒成者,皆襲其祖之舊耳,故遂封夫子文宣王,而爵其後文宣公。考校本末,甚失事理。先帝既封泰山,親祠闕裡,又加文宣以至聖之號,則人倫之極致,盛德之顯名,盡在此矣,尤非其子孫臣庶所宜襲處而稱之者也。臣等以為無擇議是,可用。其文宣王四十七代(今按,為四十六之誤)孫孔宗願,伏乞改賜爵名,若褒成、奉聖之比,上足以尊顯先聖,有不可階之勢,下不失優孔氏,使得守繼世之業,改唐之失,法漢之舊。《傳》曰『必也正名』,又曰『正稽古立事,可以永年』,此之謂也。」(《文獻通考·卷四十四》)宋仁宗接受了祖無擇、劉敞等人的建議,遂改封爵為衍聖公。

宋仁宗之改封孔宗願,是為歷史上孔氏世爵衍聖公爵號之始。孔宗願之後,雖經哲宗元佑元年曾一度改回奉聖公,但歷時不久,又于徽宗崇寧三年又重新改回衍聖公之號。至此,衍聖公爵號乃定,從此,孔子嫡裔爵號衍聖公一直到民國二十四年(1935)南京國民政府改孔子第七十七代嫡孫、襲封衍聖公孔德成為「大成至聖先師奉祀官」為止,從第四十六代到第七十七代,衍聖公的爵位共傳承32世,歷時880餘年,先後承襲者43人,成為孔氏嫡裔沿用最久的封號,也是世界上延續時間最長的世襲爵號。

但此次改封,從劉敞奏文中可以看出,更改文宣公封號的真正首倡者並非祖無擇,而是孔宗願:「文宣王四十七代孫孔宗願,伏乞改賜爵名。」孔宗願被改封衍聖公之後,曾擢升為尚書比部員外郎。英宗治平年間,改任通判濰州(今山東濰坊),卒于任上,享年六十六歲,贈諫議大夫,葬于祖墓之西。

孔宗願四子:孔若蒙、孔若虛、孔若愚、孔若拙。

第四十七代:孔若蒙、孔若虛

孔若蒙,字公明,孔子第四十七代嫡孫。宋神宗熙甯元年(1068)二月襲封衍聖公,授仙源縣主簿,後又遷新泰縣主簿。但後來因為坐事被廢爵。子二:孔端友、孔端操。

漢魏以降,孔氏宗子的襲封並非專職奉祀,當時的制度實際是孔氏宗子也有著正常任官的考銓,只是把主持祭祀孔子當成一種特殊的孝道使命去完成。漢代的碑文也給後世留下了當時的真實記錄:漢代褒成侯在當時雖以世爵奉祀,但因其自有封地與闕裡孔廟不相毗鄰,每年只能「四時來祠,事已即去」(《漢乙瑛碑》),「四時來祭,畢即歸國」(《漢史晨碑》),此時廟內也無常守人員,而當時孔廟的諸多事務實際上是依賴地方官來操持,《乙瑛碑》、《史晨碑》所說正是當時的情況。遠離祖廟居外做官,勢必造成四時奉祀的難以遵行。

哲宗元佑元年(1086)十月十五日,孔道輔之子、敕中散大夫鴻臚卿時鴻臚卿孔宗翰上言:「今後不使襲封之人兼領他職,乃乞別立,請俸終身,使在鄉里。如此,則知其不可輕去,必能嚴潔祭祀,敦睦親族。」孔宗翰上疏後,禮部和太常寺議商,把新改的衍聖公改作奉聖公,除承奉郎,每三年一任,依吏部格關升資任,不使兼領,以便專心奉祀之事,添支供給,隨本資考。每遇親祀大禮及冬正朝會,許赴闕陪位。孔宗翰所請之後,是為孔氏宗子專職奉祀之始,自此,闕裡孔廟由宗子在鄉主祀,遇皇帝親臨或遣官致祭則為陪祀。新改的衍聖公又被改為奉聖公,其實並非僅僅名稱之變,重要的是從此孔氏世爵不再兼領他職而專主祀事,並由原來的無薪俸改為給薪制度。同時,在此之前原來的衍聖公(含改衍聖公之前)並沒有固定品秩,其品秩是以兼領的其他官職所決定,而奉聖公則明確為承奉郎(正九品)。

孔若蒙由衍聖公改為奉聖公,後來又晉升為宣德郎,正七品。哲宗紹聖三年(1096)敕令轉運使於系省錢內支錢三千貫修葺闕裡孔子廟,但在元符元年(1098)孔若蒙因監修祖廟坐事被廢封爵,以其弟若虛襲封。孔若虛卒于宋徽宗崇寧年間,在其去世後,宋廷仍以孔若蒙長子孔端友襲封。

第四十八代:孔端友

孔端友,字子交,孔子第四十八代嫡孫。崇寧三年(1104)十一月四日,宋徽宗趙佶又將奉聖公改回衍聖公。十一月十六日頒佈的《文宣王之後襲封條貫》針對承襲人寄祿官的高低又作了細緻的規定:「文宣王之後,世以長子承襲封衍聖公。未有官者,除判司薄尉。」孔端友初封時尚未出仕為官,是以「白身」襲封,所以授階承奉郎。依照北宋的官員銓敘制度,承奉郎為正九品,是京朝官(京官和升朝官的合稱)倒數第二階。相比之下,當時即便是進士出身的官員,則也必須先任選人,然後再升遷改任京官。而「判司簿尉」,則是宋代選人的最低官階,崇寧二年九月以後改為將仕郎,政和六年之後改為迪功郎,皆為從九品,迄南宋不變。而「白身」無官的孔端友,按照當時的制度,應該先除判司簿尉,或是徽宗為了表示自己優禮聖裔的原因所以才叫孔端友直接除承奉郎。從這個意義上說,衍聖公孔端友也得到了優待。直到政和四年(1114)時候,已經襲封十年的衍聖公孔端友仍為承奉郎,宣和三年(1121)才升二階轉至宣義郎(從七品下),當年又超升一階特轉通直郎(從六品)。

<p style="text-align: justify; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -