- 来源:原創

- 作者:Admin

- 时间:2023-12-25 14:22:01

- 流量:289

- 点赞:0

第六十一代:孔弘緒(1448-1504)、孔弘泰(1450-1503)

孔弘緒,字以敬,號南溪,孔子第六十一代嫡孫,正統十三年(1448)二月二十一日生。孔弘緒三歲喪父,八歲又遭祖父之喪,當時族人中有見其孤弱者,便肆為侵侮。孔彥縉側室江氏遂憤而上書於朝,訴說受侮情況。代宗朱祁鈺聞奏立即下詔,一邊令禮部郎官為孔彥縉治喪,一邊令孔氏族人、詹事府少詹事孔公恂幫助協理其家事。景泰六年(1455)十二月二十六日,孔弘緒奉詔進京承襲封爵,襲爵當天,明代宗見孔弘緒雖然才是八歲的幼童,但應對有節如成人,頗為喜悅,代宗見他還留著髮髻,便命人給他剃掉,並讓其帶回家交給母親保管,同時並親賜孔弘緒玉帶,但因其年幼,體型尚小,故命人截掉玉帶兩節,又特賜其「謹禮崇德」金印一枚。代宗除了誡勉孔弘緒之外,還考慮孔弘緒年幼擔心被族人欺侮,敕其族人「共加保護,如有恃強挾長肆加為淩害者,許具以實聞」,並令懸之公堂,永為法守。(《闕裡文獻考》)

英宗天順元年(1457)朱祁鎮復辟重登大寶,孔弘緒入覲朝賀。英宗對時年十歲的衍聖公喜愛有加,溫語良久。賜孔弘緒白金五十兩,彩帛四襲,又聽說東安門外的衍聖公府邸地勢低窪,且宅邸狹小,於是新賜衍聖公府於北京太僕寺街,計院落四進,廣百餘間。此後,孔弘緒在京期間,英宗無論是郊祀大禮的陪位,還是南城賞花、西苑狩獵,均令孔弘緒伴駕參加。

成化元年(1465)朱見深即皇帝位,是為明憲宗。春三月,憲宗駕幸太學釋奠孔子,遣官取衍聖公並三氏子孫赴京陪祀觀禮,並由衍聖公分獻孔氏三世祖子思子,這是帝王京師國子學釋奠遣官欽取之始,後世遂為制度。祀後經講,賜座弘緒於彝倫堂。禮畢,孔弘緒率三氏子孫上表謝恩,憲宗賜宴並冠服。是年,孔弘緒奏請頒孔顏孟三氏學印章、請許三氏學每三年舉貢士一人、蠲免孔氏族人田租十分之七等,這些前所未有的優禮,都是得益于孔弘緒所請的結果。孔弘緒承爵期間,又奏請增修祖廟,「去故易新」,規模「視舊有加」,工竣後於成化四年(1468),憲宗禦制碑文以記其事,此即著名的曲阜孔廟《成化碑》,此碑以碑文書法著稱於世和歷代帝王對孔子評價最高而聞名。

雖然孔弘緒「在位多所興建」,「然少貴多過舉,(成化)五年以宮室逾制被劾奪爵。下廷臣議宜襲者,僉言,世嫡相傳,古今通義,乃據宋若蒙、若虛故事,以請命其弟弘泰代襲,而後仍歸其子。」孔弘緒因宮室逾制,被拖入朝廷黨爭的漩渦,被指責依仗其岳父、內閣首輔李賢之勢而為所欲為,因此被奪爵廢為庶人,而由其弟孔弘泰代襲世爵。孔弘緒被奪爵之時,年方二十二歲,奪爵後遷善修行,為人內朗外達,抱謙秉直,睦處宗族,厚遇鄰里。其弟弘泰每言歸爵,輒曰:「吾以少為群下所誤,今吾子未壯,安可遽及此。」故時人多對弘緒、弘泰兄弟「兩賢之」。家居三十餘年,每對客談詠,不及功利。弘治十一年(1498),巡按山東禦史史一言上疏請複孔弘緒舊爵,明孝宗朱佑樘於是恢復了孔弘緒的冠服家居。(《闕裡文獻考》)

明弘治十二年(1498)六月十六日晚,闕裡聖廟遭雷災起火,大火蔓延至整個孔廟建築群。當時孔弘泰恰好在朝,孔弘緒率子弟奔救。《明史·儒林傳》記載說:「聖殿災,弘泰方在朝,弘緒率子弟奔救,素服哭廟,蔬食百日。弘泰還,亦齋哭如居喪。」

弘治十六年(1503),孔弘泰去世後,弘緒長子聞韶襲封衍聖公。孔弘緒將所賜衍聖公麟服、玉帶、金幣諸物陳列於庭,語其子聞韶曰:「此吾祖之澤,聖天子之賜也,汝慎守之。」孔聞韶襲封後,巡按都禦史以下皆來拜賀,但此時的孔弘緒其實已來日無多,病體殘衰,但他堅守詩禮傳家之風,「力疾迎,疑乃益劇,比終不亂。」同時,又要求其子孔聞韶減免佃夫廟戶額外供億及代耕牛種,請免孔氏賑貸官逋,建議積穀以資助族中貧困者。孔弘緒事母極孝,母王太夫人疾,必跪進湯藥。與其弟弘泰友愛殊篤,凡田廬財穀未嘗以盈肭介意,遇事則兄弟相互磋商之。

明弘治十七年(1504)二月初一日,孔弘緒病逝,終年五十七歲。族人慟甚,翕然皆稱其為賢。孝宗聞訊,遣布政使參政冒政諭祭,賜葬祖墓西北。孔弘緒元配李氏,鄧州人,光祿大夫、太子少保、華蓋殿大學士知經筵事兼吏部尚書李賢之次女;繼配熊氏,兗州護衛百官熊禎之女孫;繼配袁氏,蘭陽人,山東按察司副使袁端之女;側室江氏,濟甯衛指揮僉事江耘之女孫。均被封為夫人。

孔弘緒二子:孔聞韶、孔聞禮。

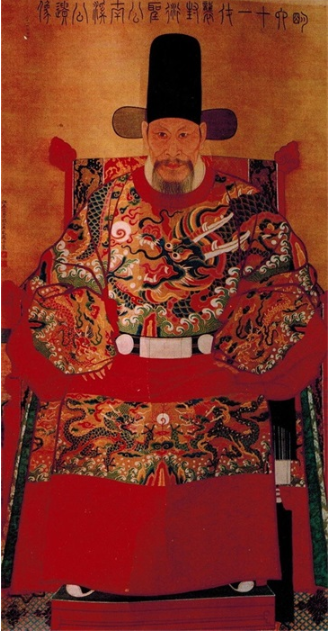

孔府舊藏六十一代衍聖公孔弘緒衣冠像

孔弘泰,字以和,號東莊。幼而孤弱,其父孔承慶去世的時候,孔弘泰才剛出生七個月。弘緒、弘泰兩兄弟全賴其母王太夫人撫養長大,因此事母極孝、事兄恭謹。

孔弘泰承爵期間,經歷了幾件大事:

明憲宗成化十二年,國子監祭酒周洪謨請贈孔子廟禮樂,憲宗朱見深也認為原有的祀典規格不足以表達對孔子的禮敬,於是准許了周洪謨之請,詔增籩豆為十二,樂用八佾。籩豆十二、樂舞八佾是天子之禮,至此,孔廟祀典已達最高的大祀等級。

成化十六年(1480)春二月,憲宗「詔過孔廟者勿騎」。又因衍聖公孔弘泰之請,特命有司督修闕裡孔子廟,「命有司作新,凡殿堂廊廡門庭齋廚黌宮等三百五十八楹,規制一新。」增廣廟制,擴正殿為九間,花費公帑十萬餘兩,至二十三年竣工。維修後的闕裡聖廟「柱石鏤以龍鳳之形,輪奐繪以金碧之色。」(明劉珝《重新宣聖廟記碑》)這次維修是明興以來,闕裡聖廟規模最大、品質最高的一次修建,也是自宋代以來的第四次大規模擴建。其最突出的改觀是廟制等級的提高,大成殿由面闊七間變為九間。

弘治元年(1488)春三月,孝宗幸太學,孔弘泰應詔赴京陪祀,並分獻兗國公。二年,孔弘泰發起並主持重修孔氏族譜,並規定族譜今後六十年一大修、三十年一小修,後世並成為孔族定例。弘治七年(1494)衍聖公孔弘泰因孔林「神門隘陋,架以觀樓」,重修孔林二林門並新建了孔林享殿。弘治十二年(1498)孔弘泰再應詔入京赴闕,六月,闕裡孔廟遭雷災起火,大部建築被毀。孔弘泰聞災奔歸,素服哭廟,齋哭如居喪。引咎乞罷,未獲允許。這次火災延燒大成殿、寢殿、兩廡等一百二十三間,「比遭回祿,煨燼糜遺」,使闕裡聖廟主要建築幾乎全部被毀,大成門內僅杏壇倖免。災報到京,孝宗震駭,在唏噓「斯文在茲,胡天弗吊」的同時,遣使太常寺少卿李傑闕裡慰祭孔子,並撥帑銀十五萬二千六百兩有奇,重修闕裡孔子廟。孔弘泰多方奔波,「修復之役,規劃勞堪」,於弘治十六年(1503)五月十六日,在孔廟維修工未竣之時而病逝,終年五十四歲。明孝宗遣使諭祭,五次過問孔弘泰的營葬之事,贈賻有加。並特蔭其子孔聞詩為世襲翰林院五經博士,奉子思子祀。

第六十二代:孔聞韶(1482-1546)

孔聞韶,字知德,號成庵,孔子第六十二代嫡孫,成化十八年(1482)八月十八日生。孔聞韶自幼在父親孔弘緒和叔父孔弘泰的教誨下,督學明敏,儀度秀整,於弘治十三年(1500)與內閣首輔、大學士李東陽之女完婚。婚禮當天,衍聖公孔弘泰親自陪同孔聞韶至李府迎娶,由太子少師焦守靜為之相禮,後來又由李東陽之子李兆先護送至闕裡,轟動于一時。孔弘泰於弘治十六年(1503)五月去世,孔聞韶十月入京襲封,孝宗親賜玉帶、麒麟服,並加孔氏世襲太常博士一人、世襲翰林院五經博士一人,敕令重修衍聖公府,其恩遇優隆,一時榮動於朝野。在返回曲阜時,當時朝中士大夫皆贈孔聞韶以詩文,後彙集成冊,名曰《振鷺集》。

弘治十七年(1504)正月,闕裡孔廟重建工竣,這次重建工程幾乎動用了全國的力量:「木則市之楚蜀諸境,石則取之鄒泗諸山,瓴甓則官為之陶冶,丹堊髹彩則集之于商,斫削摶埴雕琢繪飾之工則征之京畿及藩府之良者」,財物則「荊州、蕪湖、杭州分廠木植。江西、九江、蘇州、湖墅並臨清鈔關船料錢鈔及山東起運夏稅折鈔、戶口、食鹽並各司府在庫無礙錢糧,委官前去提取支用。」(李東陽《重修闕裡廟圖序》碑)工程計重建正殿九間、寢殿七間、大成門家廟啟聖殿金絲堂詩禮堂各五間,移金絲堂於啟聖殿前,改奎文閣為七間,改大門及大中門為五間,增快睹、仰高二門。是次修葺,經始於弘治十三年春二月,落成於十七年夏五月,歷時五年,經孔弘泰、孔聞韶兩代衍聖公,費銀十五萬二千六百多兩,其制已與今天的廟制幾乎相同。自宋真宗天禧二年以來,闕裡孔廟經過至此的五次大規模擴建,方形成今天的規模。聖廟維修工竣,孝宗遣大學士李東陽來曲阜祭告孔子。明孝宗又禦制《重建孔子廟碑》,以紀其成。

正德元年(1506)明武宗即位改元,春二月遣光祿卿楊潭來祭告闕裡孔子。三月,武宗幸國子學,詔孔聞韶赴京陪祀。聞韶以父喪在身請免陪祀,武宗命坐彝倫堂聽講,賜茶,並賜宴禮部。正德三年(1508),孔聞韶上疏孔氏稅糧在成化間曾恩免三分之一,今聖裔貧困者甚多,請求「盡賜蠲免」。武宗准其所請,免除了孔氏田賦共計三百六十九頃六十八畝七分之多。同年,因尼山書院、洙泗書院和鄒縣子思廟雖有祭祀,但無專人主持奉祀為由,奏請其弟孔聞禮主持祀事。武宗允准,特授孔聞禮為翰林院五經博士,主持子思子廟祀,並規定自此以後衍聖公之弟世襲翰林院五經博士,奉子思子祀。武宗同時批准尼山、洙泗兩書院各設學錄一人,由衍聖公舉薦本族賢良之士充任。

正德四年(1509),孔聞韶循例保選孔氏世職曲阜知縣,遭到族人孔承章、承周的攻擊。二人赴京上奏孔聞韶選舉舞弊有私,武宗以孔承章二人所奏多虛,量加譴責,但也沒有錄用孔聞韶所保選之人。孔承章、承周不服,仍上奏辯解,帝怒,將二人充軍發配廣西,並賜孔聞韶璽書,令其約束族人:「夫先聖之道,垂憲萬世,朝廷用之以為治天下之法,在爾輩守之則為治家之法。承章等首開訟端,毀誣宗子,以朝廷名爵為私家爭奪之具,是先聖之不肖子孫也。遷發遠方,小懲大戒,正用先師家法為之教不肖子孫耳。……爾聞韶尚佩服家訓,進學修德,與族長、舉事管理族人讀書循禮,以稱朝廷崇重至意。今後再有恃強挾長,朋謀脅制,不守家法,為聖門之玷者,爾即指名具奏,國典俱存,必不輕恕。」(《闕裡文獻考》)

正德六年(1511)春二月二十七日,劉六、劉七亂軍自鄒縣攻打到兗州東關外,肆行燒掠,侵犯闕裡,焚毀曲阜縣衙,當晚移營闕裡廟庭,「秣馬於庭,汙書于池」,殘毀聖廟,燒掉奎文閣部分書籍。正德七年(1512)春正月,孔聞韶告知于山東巡撫趙璜,商請將曲阜縣城西遷,圍繞孔廟建設新城以護衛孔子廟。當時恰逢東兗道僉事潘珍也有這個思路的奏請,「帝許之」。於是「即廟為城,移縣附之」,在闕裡以孔廟為中心重建曲阜新縣城,而移城衛廟,這就是今天曲阜城的始定。七月,修闕裡孔廟,有司出罰款並募輸助得銀三萬五千八百餘兩,至世宗嘉靖元年(1522),與新遷縣城同時竣工。正德八年(1513)三月,武宗幸太學,召孔聞韶赴京陪祀,命分獻子思子,聞韶以在制禫服在身而辭。

嘉靖元年、十二年(1533),明世宗兩幸太學,孔聞韶皆應召赴京陪祀,並分獻四配,加賜金織麒麟緋袍及冠帶。

孔聞韶承爵期間,經歷了著名的嘉靖厘正孔廟祀典事件。嘉靖九年(1530),明世宗朱厚熜撤孔子王爵,設啟聖祠,去塑像、易木主,進退從祀諸儒。孔廟從祀制度經過了從唐代「代用其書、垂于國胄」,到明代「崇德報功」標準的演變。孔廟從祀的這個標準和據之以作的決定,自此以後為後世所遵守,成為制度,從而底定孔廟祀典至今。

孔聞韶暮年多疾,世宗數派遣御醫診視,中官饋問,並免其朝賀。明嘉靖二十五年(1546)春二月十一日,孔聞韶卒於北京衍聖公府,享年六十五歲。世宗遣行人劉祿「諭祭者九」,賜葬如例,次年五月世宗又命工部造墳,命禮部致祭,葬于祖墓西北。

孔府旧藏六十二代衍圣公孔闻韶衣冠像

孔聞韶元配李氏,長沙府茶陵人,太子太師、吏部尚書、華蓋殿大學士李東陽長女,成化十九年十一月二十六日生,正德五年十月二十三日卒,行年二十八歲,嘉靖十九年封夫人;繼配衛氏,松江府華亭人,宣城伯衛璋次女,弘治十年七月二十四日生,萬曆三年七月初七日卒,享年七十九歲,嘉靖十九年封夫人。

子二,孔貞幹、孔貞寧。女一。

第六十三代:孔貞幹(1519-1556)

孔貞幹,字用濟,號可亭,孔子第六十三代嫡孫,生於明武宗正德十四年(1519)十一月初七日,世宗嘉靖二十五年(1546)襲封衍聖公。

嘉靖三十五年(1556)七月,孔貞幹抱病赴京賀世宗四十九歲「萬壽節」,至京而「疾亟」,世宗遣御醫徐煒診視,八月初八日卒於北京衍聖公府,終年三十八歲。孔貞幹去世後,世宗驚悼,問「疾何由,殞何亟也?」遣禮部侍郎袁煒諭祭,「祭凡九壇」,贈恤祭,即命貞幹之子孔尚賢承襲世爵,並允許使用驛道,一路護送靈柩返回闕裡,並遣行人何煃送葬護喪,「寵莫隆焉」,葬儀悉如前代衍聖公之禮,次年二月葬于祖墓西北。

孔貞幹德配張氏,興濟人,明孝宗孝敬皇后母弟、建昌侯張延齡之女,正德十六年五月二十日生,嘉靖三十年七月二十五日卒,行年三十一歲,封夫人。子一孔尚賢,女一。

第六十四代:孔尚賢(1544-1621)

孔尚賢,字象之,號龍宇,又號希庵,孔子第六十四代嫡孫。孔尚賢生於明世宗嘉靖二十三年(1544)七月初二日,八歲時逢母憂,十四歲隨父赴京再遭父喪。嘉靖三十五年尚賢之父孔貞幹病逝於北京衍聖公府,明世宗即命尚賢嗣爵襲封。考慮尚賢年幼,當時世宗並特別敕令吏部曰:「孔尚賢著襲封衍聖公,族人等敢有恃強欺害他的,許孔尚賢奏來治罪。你部裡還行文與撫按官知道。」又敕令山東巡按曰:「諭孔氏族人善視之。否,治罪。」(《闕裡志》)孔尚賢於嘉靖三十五年襲封,但因年齡尚小,世宗便聽從了山東巡撫丁以忠的建議,參照舊例,先讓孔尚賢到太學學習,至三十八年(1559)才正式襲爵視事。

自朱明開國以來,放在大環境的視野下,到孔尚賢此時屬於一個承平時期。而通過近二百年的休養生息,此時的闕裡孔氏人丁日趨繁多,但也自有賢愚不一,族眾時有亂禮違紀而難以管束者,作為孔氏大宗主的衍聖公孔尚賢遂無奈於嘉靖四十一年(1562)上奏於朝,尋求支持。當年九月,明世宗敕諭曰:「令爾尚賢督率族長、舉事管束族眾,俾各遵守禮法,以稱朝廷嘉念至意。爾宜修德謹行,以身先之。如有恃強挾長,朋謀為非,不守家法者,聽爾同族長查照家範發落。重則指名具奏,依法治罪。爾其欽承之。」(《闕裡文獻考》)嗣後,明穆宗隆慶三年再次諭令孔尚賢約束族眾,保舉賢德而懲處不法之人。

傳統宗法制度的主要特點是在嚴格區分嫡庶、確立嫡長子優先繼承權的前提下,在宗族內部區分大宗、小宗,但無論大宗、小宗都以正嫡為宗子,宗子具有特殊的權力。衍聖公是孔子嫡裔,在政治上是世襲公爵,在家族中則是全國孔氏族人的大宗主,居於最高統治地位。《儀禮·喪服·傳》說「大宗者,尊之統也。大宗者,收族者也。」「敬宗者,尊祖之義也。」此處所謂的「宗」就是指的宗子,尊祖就要敬宗子,因此尊敬宗子就是尊敬祖先。而所謂「收族」,則是統聚全族的意思。尊祖和敬宗,是傳統宗法制度的最基本原則,這個思想在儒學經籍中是極其清晰和明確的。

在現存文獻記載中所能見到最早的孔氏族規正是于明萬曆十一年(1583)孔尚賢時期所制定,這份《祖訓箴規》,又稱《原頒條例》,共十一條,該族規榜示全國孔氏族人一體遵行,今存各地流寓孔氏族人的族譜中也多見收錄。

穆宗隆慶元年(1567)秋八月,帝幸太學,孔尚賢應召陪祀並分獻四配。隆慶三年(1569)春,山東巡撫都禦史薑廷頤詣闕裡孔廟後,看到廟庭頹敝,便倡議籌資修葺孔廟,得到當時河道都禦史翁大力和巡按禦史周詠等人的積極回應。此次修葺,始於是年閏六月二十二日,告成于當年十一月。「諸殿、寢、門、廡、堂、閣、齋、亭燦然改觀」,杏壇舊貌也得到更新,並增置了石楹重簷。在欞星門之外又拓地改道,以使其遠離街市,保持了廟庭的莊嚴。

穆宗崩,其子朱翊鈞即位,是為明神宗,改元萬曆。萬曆元年(1573)夏四月,遣尚寶寺丞張孟男詣闕裡祭告孔子。萬曆四年(1576)春,六十二代衍聖公孔聞韶繼配衛太夫人卒,神宗遣布政使參議周舜岳諭祭。秋八月神宗幸太學,召孔尚賢赴京陪祀,當時孔尚賢正居祖母衛太夫人之喪,喪服在身,遂請辭陪祀。萬曆七年(1579)孔尚賢入京為神宗祝壽,神宗看到孔尚賢也隨朝官行禮,特下詔令衍聖公今後除了賀萬壽節以外,不再常朝。明神宗朱翊鈞的這個諭令,是繼明太祖之後,再次明確表明有明一朝對衍聖公的禮遇制度。孔尚賢備受明代諸帝優禮,史載神宗待孔尚賢禮遇甚厚,「命坐、賜茶,纓紳交羨焉。留京師賜第,不聽,歸。惟杜門讀書而已。」(《明神宗實錄》)

萬曆八年夏五月,神宗詔免孔子後裔賦役。十五年(1587),山東巡按史毛在請在三氏學中增入嘉祥曾氏子弟,得到批准,並改鑄四氏學印信,其制,一體比照國子監之例,自此四氏學之名遂定。二十年(1592),巡按禦史何出光創建聖跡殿于闕裡孔廟,立石刻聖跡圖一百二十副。二十二年(1594),孔尚賢請得應襲長子比照勳衛之例,題准十五歲賜二品冠服、麟袍、犀帶,曰「公世子」,崇禎二年又加玉帶,再至後來的清順治二年遂成制度。

孔尚賢曆明世宗、穆宗、神宗、光宗、熹宗五朝,三逢皇帝幸學而奉詔陪祀,蒙「寵遇備極」,于明熹宗天啟元年(1621)十一月二十四日病逝於北京衍聖公府,距其生年嘉靖二十三年(1544)七月初二日得壽七十八歲。自明神宗即位後,孔尚賢實際長期居住在北京衍聖公府,杜門讀書,研思儒學,闕裡廟祀則主要由其長子孔胤椿代攝。而孔尚賢對於孔氏家學也頗有精闢、獨到之見,根據《闕裡文獻考》的記載,其曾對人講述儒門心性之學時說:「人之心體本自湛然,習氣之憧擾四出。惟以明還明,朗若初體,則學之能事畢矣,外而事業,千流萬派總發源於此。」孔尚賢去世後,「上諭祭九壇」,遣禮部尚書孫慎行諭祭,行人盧時泰護喪歸葬闕裡,命工部造墳,葬祖墓西北。崇禎元年(1628)追贈太子太保,三年,晉贈太子太傅。

孔府舊藏六十四代衍聖公孔尚賢衣冠像

孔尚賢元配嚴氏,江西分宜人,累進吏部尚書,太子太師,華蓋殿大學士嚴嵩之女孫,工部侍郎嚴世蕃長女,嘉靖二十六年五月十四日生,萬曆三十年十月十三日卒,行年五十六歲。無所出者;側室張氏,嘉靖三十一年(1552)十月初九日生,天啟七年(1627)一月三十日卒,壽享七十六歲。孔尚賢二子孔胤椿、胤桂皆張氏所出。但孔胤椿欽賜二品冠帶,未襲爵而卒;孔胤桂襲封翰林院五經博士,亦先卒。均無子嗣。是以孔尚賢取嫡次支堂侄、從弟孔尚坦之子胤植育為嗣,襲封孔氏世爵衍聖公。

第六十五代:孔胤椿(1571-1619)、孔胤植(1592-1647)

孔胤椿,字懋齡,號震寰,孔子第六十五代嫡孫。生於隆慶五年(1571)八月初八日,衍聖公孔尚賢長子,萬曆二十二年(1594),孔尚賢請得應襲長子孔胤椿題准十五歲賜二品冠服、麟袍、犀帶,統攝族屬,曰公世子,崇禎二年又加玉帶。孔胤椿成年後,孔尚賢年事漸高,「歲覲聖壽憚於跋涉,適逢朝命欽留,遂居京師賜第,不克歸」,於是囑胤椿恪守廟林,清修祀事。孔胤椿代攝祀事期間,「一一是遵,不疏毫髮,禴祠烝嘗,四時供獻弗缺。其父孔尚賢遠在京師,日日差人省候,不異於家庭問視」。萬曆四十七年(1619)孔胤椿赴京省親探視,不意竟奄奄抱病而歸,行至直隸青縣官署中,竟於十月初九日溘然去世,終年四十九歲。天啟五年(1625),時任衍聖公的孔胤植上奏明熹宗,孔胤椿為大宗嫡長,但早卒無嗣,不獲承祧,請追贈其世襲衍聖公,熹宗准其所請,贈孔胤椿為襲封衍聖公。

孔胤椿之妻殷氏,濟南曆城人,太子太保、禮部尚書、武英殿大學士殷士儋之女,誥封衍聖公夫人。無所出者。

孔府舊藏六十五代贈衍聖公孔胤椿衣冠像

孔胤植,字懋甲,號對寰,孔子第六十五代孫。後避清帝之諱,曾被改作衍植。孔胤植是孔子第六十二代嫡孫、衍聖公孔聞韶的次子孔貞甯之孫,其父孔尚坦字安之,早卒。孔胤植生於明萬曆二十年(1592)十一月十四日,自幼其父早逝,以事母甚孝聞名,為人恢廓大度,做事恪盡職守,于萬曆四十七年(1619)襲封翰林院五經博士。因孔尚賢二子皆早于尚賢去世,且均無嗣承,孔尚賢便召從侄孔胤植赴京,立為嗣子,並上奏朝廷,獲得准許。孔尚賢之父、即孔子第六十三代嫡孫、衍聖公孔貞幹只有尚賢一子,但其弟貞甯居汶上,有六子,分別為:尚坦、尚達、尚遠、尚進、尚睿、尚陛。過嗣襲爵衍聖公的孔胤植即孔尚坦之長子。孔胤植承襲世爵後,回曲阜祖庭主持祀事,其祖父孔貞甯、父孔尚坦後來於天啟五年(1625)也被追贈為衍聖公。

孔胤植襲爵後,謹於祀事,和睦宗族,刊族譜,定輩次。明弘治二年(1489)六十一代衍聖公孔弘泰時期,曾規定孔氏族譜自後甲午年(三十年)一小修,甲子年(六十年)一大修,孔胤植遵守祖制,於天啟二年(1622)主持大修孔氏族譜。原來的孔氏譜牒多為手抄本,為使各支派井然分明,並防止偽孔混入,孔胤植此次採用了刊刻形式,並制定了六十六代以下十個輩次用字,即「興毓傳繼廣、昭憲慶繁祥」。當年,由衍聖公孔胤植作序的新修《孔氏族譜》頒行。

同年五月,巨野縣人徐鴻儒率領的白蓮教分支幫派「聞香教」起事,徐鴻儒則自稱「中興福烈帝」,並改當年年號為「大成興勝」元年。徐鴻儒軍于當年五月攻佔鄆城,六月則連續攻克鄒、滕、嶧三縣。在佔據鄒縣縣城期間,「孟子廟及子思、子張、斷機諸祠悉罹兵燹,一切殿廡墉垣無不殘毀,孟博士宅夷為平地。」(《重修孟夫子廟碑記》)孟子第六十代嫡孫、世襲翰林院五經博士孟承光及其母孔氏、長子孟宏略在率領家人、僕役積極抵抗時,均遭殺害。嗣後,徐鴻儒軍又自鄒縣揮戈北進,圍攻闕裡。