- 来源:至聖孔子基金會

- 作者:Admin

- 时间:2024-03-28 15:48:29

- 流量:50

- 点赞:0

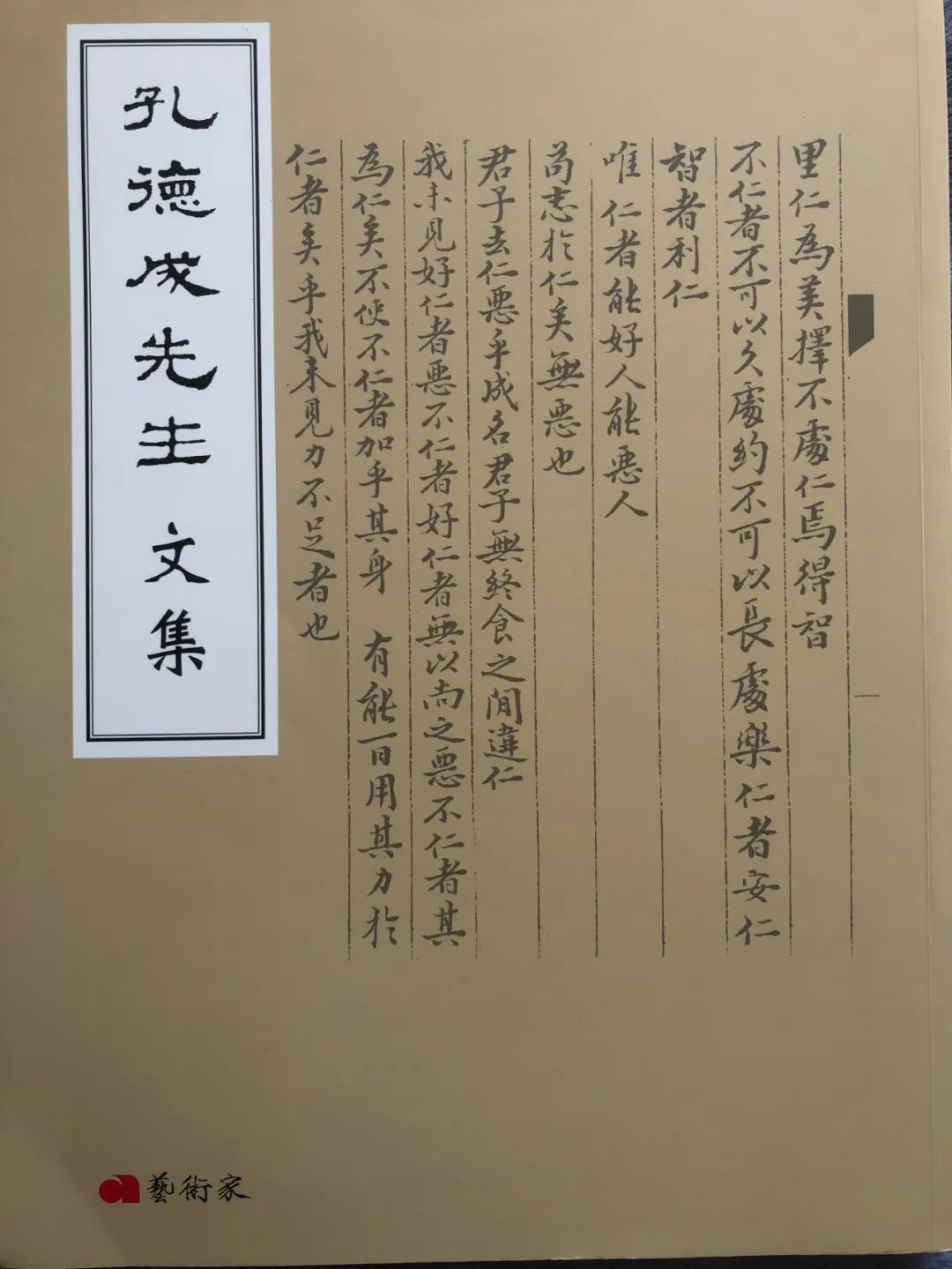

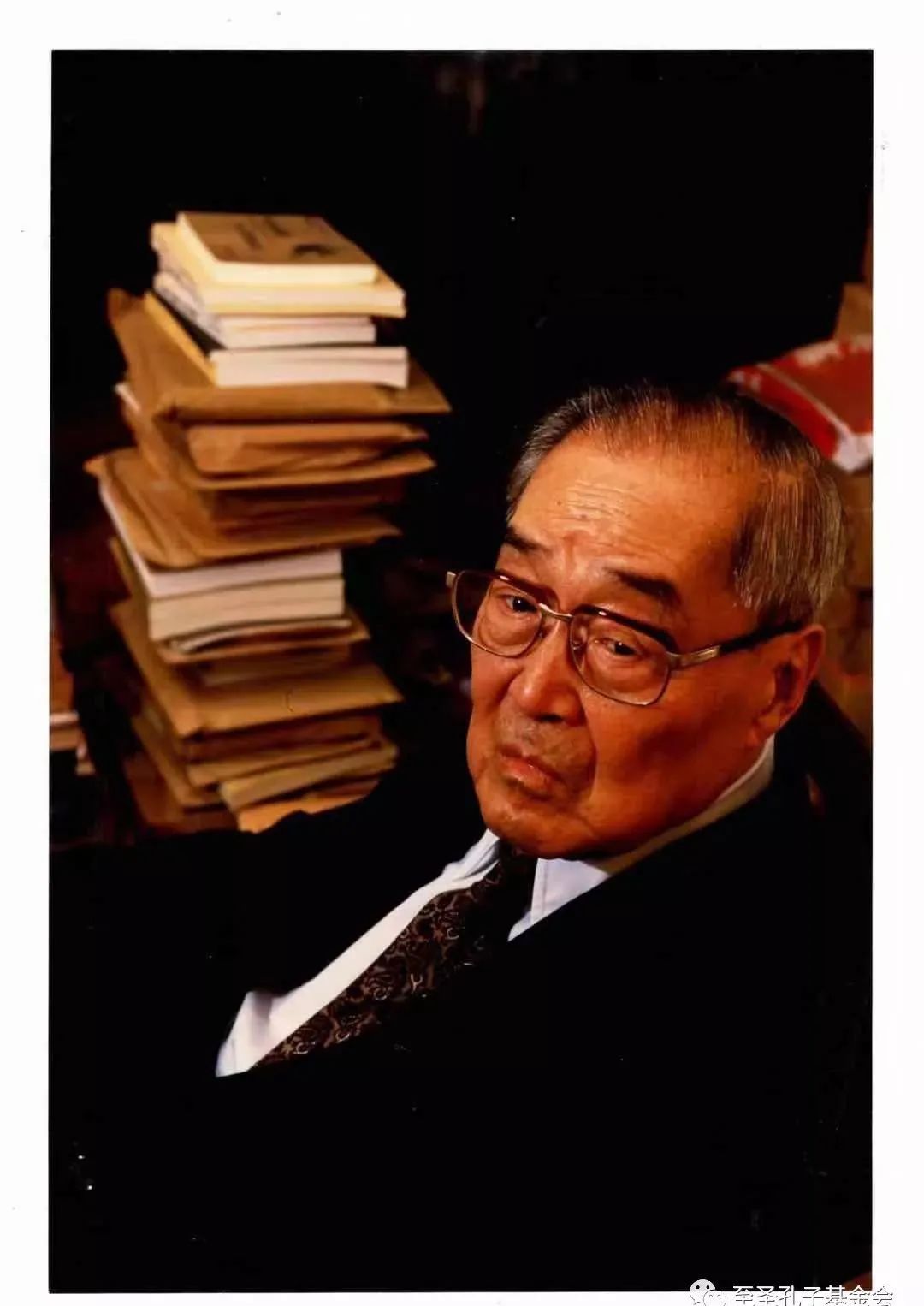

編者按:孔德成先生自一九五五年起,在臺灣大學中文系及人類學系兼任教授,培養出眾多傑出後學俊彥,深得廣大師生的敬仰。孔德成先生曾自述,其學問的重心就在儒家之“禮”,先生在禮學方面著述頗豐,所撰《禮記釋義》、《禮記敘論》等皆名重一時,而其孔氏家傳禮學的水準,更是早已躋身近代禮學宗師之列。因其聖裔的特殊身份,孔德成先生關於禮教的論述具有特別的參考價值。本文原發于《孔孟月刊》第二十五卷第十二期(1987年8月),編選自孔德成先生的學生葉國良教授整理、中華大成至聖先師孔子協會編、(臺灣)藝術家出版社2018年出版的《孔德成先生文集》。

一、前言

禮,是儒家哲學的重心之一。所謂禮教,即是禮的教育;在儒學授受中,佔有極重要的地位。孔子說:「不學禮,無以立。」(《論語·季氏篇》)荀子論人欲成學,應「始乎誦經,終乎讀禮」(《荀子·勸學篇》),這都強調禮學的重要。所以孔門固然時時講求禮儀,而儒者誦習的經傳中,禮書也佔了相當的份量。

儒家為什麼如此重視禮教?這自然要牽涉到禮的理論、範疇、本質的討論,下文擬就此三項分別引述。

二、禮的理論

何謂「禮」?《說文》示部說:「禮,履也,所以事神致福也。從示從豊。」又豊部說:「豊,行禮之器也。」王國維先生在《觀堂集林》卷六〈釋禮〉一文中指出:甲骨文已有「豊」字,象二玉在器之形,盛玉以奉神人之器謂之「豊」,推之而奉神人之器謂之「禮」。也就是說:「豊」指禮器,「禮」指儀文。王國維先生從古文字學的角度探究「禮」字的初義,見解極為正確。

「禮」的初義與宗教祭祀關係密切,反映了神權時代的禮的內容。但隨著人文精神的擡頭,「禮」的涵義逐漸豐富,從宗教祭祀的儀文,擴及政治的措施以及人倫的規範,在此僅引三段《左傳》中的文字,以見一般。昭公五年:

(魯昭)公如晉,自郊勞至於贈賄,無失禮。晉侯(平公)謂女叔齊曰:「魯侯不亦善於禮乎!」對曰:「魯侯焉知禮!」公曰:「何為?自郊勞至於贈賄,禮無違者,何故不知?」對曰:「是儀也,不可謂禮。禮,所以守其國,行其政令,無失其民者也。今政令在家,不能取也;有子家羈,弗能用也;奸大國之盟,陵虐小國;利人之難,不知其私。公室四分,民食於它。思莫在公,不圖其終。為國君,難將及身,不恤其所。禮之本末,將於此乎在,而屑屑焉習儀以亟。言善於禮,不亦遠乎!」

晉平公稱外交儀節為「禮」,女叔齊則稱守國治民為「禮」,他們所謂「禮」,已超乎喪、祭等等範疇之外了。更值得注意的是:女叔齊提到「禮之本末」的問題,他指出內涵是本,儀文是末,禮儀的進行應以內涵為基礎,如其不然,「言善於禮,不亦遠乎!」類似的言論,亦見於昭公二十五年:

子大叔見趙簡子,簡子問揖讓周旋之禮焉。對曰:「是儀也,非禮也。」簡子曰:「敢問何謂禮?」對曰:「吉也聞諸先大夫產曰:『夫禮,天之經也,地之義也,民之行也。』……為君臣上下,以則地義;為夫婦外內,以經二物;為父子兄弟姑姊甥舅昏媾姻亞,以象天明。……」

子大叔和女叔齊一樣,把應對進退視為「儀」,而認為「禮」是政治措施與人倫規範。又昭公二年記叔向語說:

忠信,禮之器也;卑讓,禮之宗也。

從以上所述,我們知道春秋時賢心目中的「禮」的涵義,較初義已豐富多了。

春秋諸賢對禮的認識與主張,為孔子以降諸儒所繼承並發揚,不過孔孟尚未正式提出關於禮之起源及功能的理論(詳下文),到了荀子,才有一套完整的學說。

《荀子》一書,有〈禮論篇〉,是論禮的重要作品。但荀子論禮,與他的其他論點,環環相扣,不可獨立,所以《荀子》全書差不多篇篇都論到了禮,因此討論荀子關於禮的理論,也要廣泛參考其他各篇。

荀子認為禮乃是一個社會人必須有的修養,懂得禮,才能脫離只知自利的自然人的階段,成為彬彬有禮的君子。將自然人教育成社會人,這便是禮教的功能。《荀子·天論篇》論一個自然人的產生說:

天職既立,天功既成,形具而神生。好惡喜怒哀樂臧(藏)焉,夫是之謂「天情」;耳目鼻口形能各有接,而不相能也,夫是之謂「天官」;心居中虛,以治五官,夫是之謂「天君」。

荀子所謂「天」,指無人格的自然現象言。一個自然人,天生具有七情六欲,同時也具有思辨的能力(心、天君)。人既具有情欲,自想獲得滿足,這是不論智愚賢不肖都共同的自然反應,〈非相篇〉說:

飢而欲食,寒而欲煖,勞而欲息,好利而惡害,是人之所生而有也,是無待而然者也,是禹、桀之所同也。

僅就這一層面論,人的行為並無價值判斷的必要。但人乃是營群居生活的,而且自然界的物質並非無限,如果人人只顧滿足自我,必會產生爭端,社會必將充斥淫亂暴力,〈性惡篇〉說:

今人之性,生而有好利焉,順是,故爭奪生而辭讓亡焉;生而有疾惡焉,順是,故殘賊生而忠信亡焉;生而有耳目之欲,有好聲色焉,順是,故淫亂生而禮義文理亡焉。然則從人之性,順人之情,必出於爭奪,合於犯分亂理,而歸於暴。

不過,人卻具有思辨的能力(心),心是「天君」,它能控制「天情」和「天官」,而不為所制,〈解蔽篇〉說:

心者,形之君也,而神明之主也,出令而無所受令。……

心不可劫而使易意,是之則受,非之則辭。

這是人之所以異於其他生物的地方,也是人能夠發展文化、人之所以為人的原因,〈非相篇〉說:

人之所以為人者何已(以)也?曰:以其有辯(辨)也。

人類因為能夠運用思辨,因此能節制自己的情欲,調整自己的行為,在人際之間、物我之間維持合適的互動,使彼此各蒙利避害,和諧相處,這便是禮的源起,〈禮論篇〉說:

禮起於何也?曰:人生而有欲,欲而不得,則不能無求,求而無度量分界,則不能不爭,爭則亂,亂則窮。先王惡其亂也,故制禮義以分之,以養人之欲,給人之求,使欲必不窮乎物,物必不屈於欲,兩者相持而長,是禮之所起也。

〈榮辱篇〉說:

夫貴為天子,富有天下,是人情之所同欲也,然則從人之欲,則埶(勢)不能容,物不能贍也。故先王案為之制禮義以分之,使有貴賤之等,長幼之差,知(智)愚能不能之分,皆使人載其事而各得其宜,然後使穀祿多少厚薄之稱,是夫羣居和一之道也。

荀子所謂「群居和一」、「兩者相持而長」,即是上文所提的「在人際之間、物我之間維持合適的互動」,這「合適的互動」即是禮,是維繫人際和諧,社會安定的行為規範,而其產生,乃是經理性思索的結果。按理,一個社會經過長期「維持合適的互動」,即應產生「禮義」,禮該是社會的產物,為何荀子卻說是「先王」所制呢?關於這一點,荀子雖然沒有明白交代,但從荀子哲學的架構中,我們不難推測他的意思。人類雖能思辨,但其能力與經驗的範疇卻有差異,「先王」(古代的聖王)既最賢能,其所處理的層面又涉及天下的大小事物,因此他們制定的禮,既是最合理性的,也是能夠照顧到大小狀況的,並且傳之既久,也經過了時間的考驗。

上引〈禮論篇〉和〈榮辱篇〉中的「分」字和「和」字,極值得注意,也就是說:用「定分」來「節制」人的情欲,而使人際之間、物我之間「和諧」,這就是禮的功能。事實上,這並非荀子的創發,有若說:

禮之用,和為貴,先王之道,斯為美,小大由之。有所不行,知和而和,不以禮節之,亦不可行也。(《論語·學而篇》)

孟子也說:

仁之實,事親是也。義之實,從兄是也。……禮之實,節文斯二者是也。(〈離婁上〉)

「和」則無過不及,所以能「和」者,依於禮以「節」之。《荀子·大略篇》說:「禮,節也。」即是此義。從另一個角度說,能「節」以致「和」,即是所謂「中」道。《禮記·中庸》說:「執其兩端,用其中於民。」〈仲尼燕居〉載後人述孔子之言:「夫禮者,所以制中也。」

人懂得禮儀,知「節」、能「和」、行「中」,乃能成為有教養的君子,這便有賴於學習,《論語》以〈學而篇〉居首,《荀子》以〈勸學篇〉居首,不是沒有意義的。而從以上關於禮的源起和功能的討論,也解釋了為何儒家如此重視禮教。

三、禮的範疇

孔子的思想,以人本主義為根本旨趣,關心人倫,因此極重視禮教。他以為一個人的學養,要:

興於詩,立於禮,成於樂。(《論語·泰伯篇》)

即是認為人欲卓然自立,須有禮的修養與功夫,反過來說,便是「不學禮,無以立」,無法在社會立足為人了。因此要「克己復禮」:

非禮勿視,非禮勿聽,非禮勿言,非禮勿動。(〈顏淵篇〉)

在政治方面,孔子也極重視禮,孔子答齊景公問政,說:

君君,臣臣,父父,子子。(〈顏淵篇〉)

這是說君臣、父子應守定分,相待以禮。至於治民,孔子說:

上好禮,則民易使也。(〈憲問篇〉)

能以禮讓為國乎?何有。不能以禮讓為國,如禮何?(〈裡仁篇〉)

禮樂不興,則刑罰不中。(〈子路篇〉)

道之以政,齊之以刑,民免而無恥。道之以德,齊之以禮,有恥且格。(〈為政篇〉)

僅從上引的幾段,我們知道孔子所謂禮,包括律己的規範、待人處事的態度、社會的秩序、政治的制度,法律的典章等範疇,涵蓋面較女叔齊、子大叔所論更為廣泛。

孟子是性善論者,不太談到禮,但他也說:「禮之實,節文斯二者(事親、從兄)是也。」(已見上引)認為禮是人倫所必須的。

荀子論禮,範疇則極為廣泛,他說:

人無禮則不生。(〈修身篇〉)

禮者,所以正身也。(同上)

凡治氣養心之術,莫徑由禮。(同上)

故人莫貴乎生,莫樂乎生,所以養生安樂者,莫大乎禮義。(〈彊國禮〉)

這是認為人要修身養心,須以禮的實踐為基礎。荀子又說:

國家無禮則不寧。(〈修身篇〉)

國之命在禮。(〈天論篇〉)

君人者,隆禮尊賢而王。(〈天論篇〉、〈大略篇〉)

禮者,法之大分,類之綱紀也。(〈勸學篇〉)

上不隆禮則兵弱。(〈富國篇〉)

足國之道,節用裕民,而善臧(藏)其餘。節用以禮,裕民以政。(同上)

荀子認為:國家的命脈、法令的維繫、軍事的興衰、經濟的良窳,都視是否合乎禮而定。事實上,荀子將禮事為人類一切行為的標準,所以〈天論篇〉說:「表(標準)不明則亂。禮者,表也。」

從上引孔、孟、荀三家之言,我們知道儒家所謂禮,範疇極大,涉及形上學以外的所有範圍。依照傳統的分類,包括:吉(祭祀)、凶(喪葬)、軍(軍旅)、賓(賓客)、嘉(冠婚)五禮,用現存先秦禮書來說明,《儀禮·士虞禮》屬吉禮,〈士喪禮〉屬凶禮,《周禮·夏官》之一部分可視為軍禮,《儀禮·燕禮》屬賓禮,〈士冠禮〉、〈士婚禮〉屬嘉禮。而喪、祭二禮,尤為儒家所重視,在現存先秦漢代的禮書中,關於喪、祭的篇章也佔了相當大的比例。《左傳》成公十三年說:「國之大事,在祀與戎。」儒家在這方面,是承襲「固有文明」,但每賦予新的意義,如孔子答宰我問三年之喪,說:

子生三年,然後免於父母之懷。夫三年之喪,天下之通喪也。予也,亦有三年之愛於其父母乎?(〈陽貨篇〉)

荀子討論喪禮,也說:

禮者,謹於治生死者也。生,人之始也;死,人之終也。終始俱善,人道畢矣。故君子敬始而慎終,終始如一,是君子之道,禮義之文也。夫厚其生而薄其死,是敬其有知,而慢其無知也。……故死之為道也,一而不可得再復也。臣之所以致重其君,子之所以致重其親,於是盡矣……喪禮者,以生者飾死者也,大象其生以送其死也。故如事死如生,事亡如存(據郝懿行校),終始一也。(〈禮論篇〉)

這都是基於情感及報恩觀念立論的。又孔子說:

祭思敬。(《論語·子張篇》)

祭如在,祭神如神在。(〈八佾祭〉)

曾子說:

慎終追遠,民德歸厚矣。(〈學而篇〉)

《禮記》上說:

禮有五經,莫重於祭。(〈祭統〉)

惟祭祀之禮,主人自盡焉耳,豈知神之所饗?(〈檀弓上〉)

可見儒家重視祭禮,並不是因為迷信鬼神,而是強調情感的發抒及人倫的功用。總之,生死是大事,喪、祭之事又會觸動人類最深沉的情感,因此儒家格外的注重。

四、禮的本質

禮的範疇已如上述,而其儀文則頗浩繁,《禮記·禮器篇》說:「經禮三百,曲禮三千。」頗能形容。不過,儒家論禮、行禮,首重本質。禮的本質即是仁義,以仁義為前提行禮,才合乎禮意,不符仁義的儀節,則屬非禮,這觀念與上文所引女叔齊、叔向之言是一致的。孔子說:

人而不仁,如禮何?人而不仁,如樂何?(〈八佾篇〉)

君子義以為質,禮以行之。(〈衛靈公篇〉)

如果在特殊情況,本質與儀文無法兼顧,孔子認為應該注重禮意的表達,因為本質才是「禮之本」,〈八佾篇〉載林放問「禮之本」,孔子回答:

大哉問!禮,與其奢也寧儉;喪,與其易也寧戚。

由此可見,孔子認為行禮是要注重真性情的表達的。至於孟子,重視「禮之實」,所謂「實」,即「本質」,指的正是「仁義」(已見上引)。禮學大師荀子的主張亦然,〈大略篇〉說:

仁義禮樂,其致一也。君子處仁以義,然後仁也。行義以禮,然後義也。制禮反本成末,然後禮也。三者皆通,然後道也。

可見荀子主張仁義是禮之本,儀文是禮之末,「制禮反本成末」,也就是本質與儀文兼顧。

因此,掌握禮的本質,乃是禮學的精義。至於儀文,則可以與「時」推移,《禮記·禮器篇》說:「禮,時為大。」孟子也推崇孔子為「聖之時者也」。《論語·八佾篇》載子夏問詩義,孔子回答他「繪事後素」,子夏悟出「禮(案:指儀文)後乎」,孔子極為讚賞,正是嘉許子夏懂得「禮之本」。懂得「禮之本」,便能避免「禮之失」,《禮記·經解》說:

恭儉莊敬,禮教也。……禮之失,煩。……恭儉莊敬而不煩,則深於禮者也。

五、結語

總括上論,可知儒家認為禮是理性的產物,其範疇包括人倫的每個層面,本乎仁義,以外在的儀文「節制」人類的情欲,發揚人性的光輝,俾個人成為文質彬彬的君子,社會國家則和諧富強。而要收到這樣的宏效,就有待禮教了。

(《孔孟月刊》第二十五卷第十二期,1987年8月,頁20)